プロジェクト環境で出てくる作業見積もりの大半は、バッファで構成されているケースが多いことをご存じでしょうか。

プロジェクトに関わる方であれば、ある作業にどの程度の期間が必要かを推し量る「作業見積もり」を一度は経験されているかと思います。

その作業見積もりは、プロジェクト全体の納期や予算、受注金額を決定する重要な材料となるため、多くのプロジェクトの現場では、「正確な作業見積もり」が求められるのではないでしょうか。

今回の記事は、プロジェクト計画における作業見積もりとバッファについて解説。

さらに、見積もり期間の大半が、バッファで構成されるメカニズムについてご紹介致します。

バッファとは

バッファとは、作業見積もりに含まれる安全余裕としての時間を言います。

バッファとは、作業見積もりに含まれる安全余裕としての時間を言います。

例えば機械や繰り返し性の高い作業の場合、過去の実測データや多くの経験則からある程度、精度の高い作業期間を導き出すことが可能です。

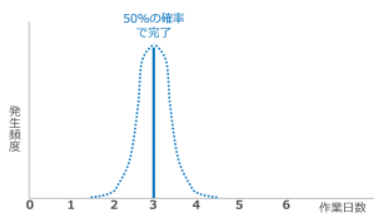

つまり、機械が行うような作業や繰り返し性の高い作業であれば、結果のバラツキが少なく、平均値を中心軸とした正規分布になります。

上記の図では、2日~4日の間で100%に近い形で完了することがわかり、平均値の3日を見積期間として予測できます。

しかし、プロジェクト環境の作業見積もりは異なります。

なぜなら人がおこなう作業にはバラつきがあり、天候などの条件によっても作業状況は左右されるのです。

そこで不測の事態に備えて設定する安全余裕のことを、バッファと言います。

プロジェクト環境の作業見積もりで起きていることとは?

プロジェクト環境の作業見積もりを正確におこなうことは、とても困難です。

プロジェクト環境の作業見積もりを正確におこなうことは、とても困難です。

作業見積もりの難しさについて、理由を見ていきましょう。

作業見積もりにおける不確実性

プロジェクトは、新しい価値を生み出し、今までにやったことがないことに挑戦する活動です。

つまり、作業には多くの不確実性があり、やってみなくては分からないという状況も多く発生します。

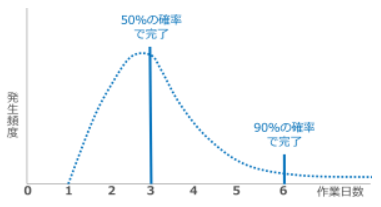

上記のように50%の確率で完了する期間が3日だとしても、その結果のバラつきが大きくなるベータ分布となります。

不確実性によっておこる見積もり期間の延長

見積もり期間の延長は、不確実性の高い状況下で到着時間の遵守確率を上げるためには、平均的な期間よりも長く期間を設定することでおこります。

例えば、あなたが今まで行ったことのない土地へドライブする場面を思い浮かべて下さい。

スムーズに行けば3時間で行ける場所だったとしても、途中渋滞に巻き込まれたり、同行者が寝坊したりすれば、目的地に到着するまでは、半日かかってしまいます。さらに不測のトラブルが起きればその日のうちに到着しないかもしれません。

プロジェクト環境でも同様に、作業見積もりの遵守確率を上げようとするには、平均値よりさらに見積期間を長くする必要があります。

不確実性の高さによっては、90%の確率で作業を完了するための見積期間は、平均値の2倍の期間が必要だと言われています。

不確実性のなかでどのようにプロジェクトバッファは設定されているのか

不確実性が多い状況の中、ほとんどのプロジェクト担当者は、スムーズに行った時間(50%確率)でなく、渋滞やトラブルに巻き込まれても到着できる時間(90%確率)で作業見積もりを申告するのでしょう。

なぜなら、50%確率の期間を作業見積もりとした場合、2回に1回はその期間を守れなくなり、顧客や上司に対する信用問題にもなり、自身の評価も下がってしまうかもしれません。

また、不確実性の高いプロジェクト環境では、突発作業や不測の事態も考慮した安全余裕を入れておきたいと思うのが人間の性です。

これらのことから、多くの作業見積もりは、スムーズに行けば完了する50%確率の見積期間にバッファを加えて、90%確率の期間を作業見積もりとして申告されることが多くなります。

そして、このバッファを含めた期間は、50%確率期間の2倍にも及ぶケースもあり、見積期間には多くのバッファが含まれていることがわかります。

確率論で考えれば、2回に1回は50%確率期間内で終わるタスクもありますので、プロジェクト計画全体で見ると、多くのバッファが含まれているのと考えられます。

まとめ:バッファの戦略的な配置によりプロジェクト計画の成功が決まる

不確実性が高くプロジェクト作業見積もりに多く含まれる傾向にあるバッファですが、実は目に見えぬうちに浪費される傾向が高い代物です。

不確実性が高くプロジェクト作業見積もりに多く含まれる傾向にあるバッファですが、実は目に見えぬうちに浪費される傾向が高い代物です。

バッファが十分に設定されているにも関わらず、実際に行われているプロジェクトではバッファが潤沢にあり、余裕もたくさんあるケースは稀です。

「毎日ギリギリでやっている!」、「余裕なんて全然ない!」というケースの方が大多数だと思います。

そこで、株式会社ビーイングコンサルティングが提案するプロジェクト管理手法CCPMでは、このプロジェクトに内包されている「バッファ」を戦略的に配置し、それをマネジメントすることで、納期遵守や期間短縮を実現します。

CCPMの導入により、納期遵守率の上昇を実現した実例は数多いです。

CCPMについて導入をご検討の方は、下記より資料をダウンロードしてください。