TOCとは

TOC(Theory of Constraints:「制約条件の理論」)は、パフォーマンスを妨げている”制約条件(Constraints)”に集中して改善することで、企業全体の業績改善や向上が期待できるマネジメント手法です。

「現在から将来にわたって繁栄し続ける」 という企業の目的を達成することを目的としています。

簡単に表現すると、全ての課題に対策を打つのではなく、その課題の根本原因となっているごく少数の制約条件に対策を打つことで、最小の手間と時間で最大の改善効果を得られるマネジメント手法です。

また、TOCは『どんなに複雑なシステムでも、常に、ごく少数の要素に支配されている』という仮定から出発した包括的な経営哲学です。

「ごく少数の要素」とは「制約条件」のことであり、制約条件がシステム(組織)のパフォーマンスの鍵を握っていることを意味します。

そして、「5段階集中プロセス」などのフレームワークで継続的に制約条件を改善していくというのがTOCの一般的な流れです。

TOCの考えを各事業に導入して定着させることで、どのような規模の組織でも、最小の変化で短期間のうちに改善成果を上げることが可能です。 弊社では、TOCに則って各事業を取り巻く「制約条件」にフォーカスし、組織を改善し続けるための継続改善プロセスを提供しています。 各事業環境を取り巻く制約条件に合わせた汎用的で実務的なソリューション(アプリケーション)を導入して、様々な組織のパフォーマンス改善をおこなっています。

組織における「制約」とは

この章では、組織における制約とはどういったものか説明しています。

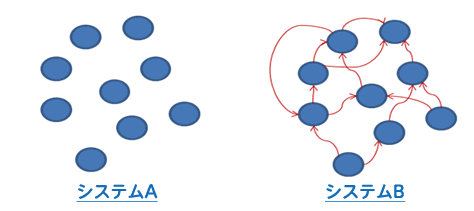

まず組織を「バラバラな要素の集まり」と考えるのではなく、組織を「相互に関係し依存しあう要素からなる一体のシステム」と考えてみましょう。

そうすれば、組織の中の各要素が、どこに影響を与えているのかが見えてきます。

その相互に影響しあう要素の根本的な要素こそが組織における「制約」という概念です。

組織は、組織固有の目的を持っており、関係のある組織や外部と常に影響し合います。

ここで重要な点は「組織においてどのメンバーの活動と結果も、他のメンバーの活動と結果に依存あるいは影響を及ぼす」ということです。

そのため、組織としての目的と目標を達成するためには各要素の連携が非常に重要となります。

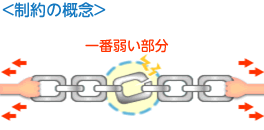

TOCを提唱したエリヤフ・ゴールドラット博士は組織を一本の鎖に例えました。 エリヤフ・ゴールドラット博士によると、鎖(組織)を構成する一つひとつの環(要素)は、人・設備・部門・工場・サプライヤーなどの組織の構成メンバーだけではなく、製品やサービスのプロセスや成果物なども含みます。

また、組織内の活動を制限または促進する方針やルールも要素に含むのです。

組織が目的や目標を達成するためには、組織に属する要素が生んだ結果の連携が必要不可欠です。

つまり、組織が目的や目標をどこまで達成できるかは、ごく少数の弱い要素がどのような動きをするのかにかかっているのです。

そして、各要素をつなぐ制約という繋がりや関係性を強くすることで、これまで見えなかった新たな制約が見えてきます。

問題の解決を繰り返し、問題を掘り下げることで見えてくるのが、大部分の問題の発生源になっている根本の問題である制約の「中核問題」です。

制約の中核問題を解決することで組織のパフォーマンスを阻害しているものを取り除き、「3期連続利益が低下している」などの大きな問題も解消します。

ちなみに、制約は、またの名をボトルネックとも呼びます。

ボトルネックとは瓶の細くなっている部分であり、制約がプロジェクトである水の流れを滞らせている部分とも解釈できることから、そう名付けられました。

【ボトルネックの種類】

| 種類 | 説明 |

| 物理的制約 | 特定の工程のリソースが不足していることから、プロジェクト全体のパフォーマンスが制限されている状態。 |

| 方針的制約 | 経営方針といった会社の決まりがパフォーマンスを制限している状態。 |

| 市場制約 | リソースは十分であるにも関わらず、市場で需要が少ない状態。 |

TOCと従来の経営手法の違い

TOCが他の経営改善手法と決定的に異なる点は、制約とそれ以外(非制約)の区別を明確にすることです。

従来の経営手法は、個別のプロセスを最適化して、プロジェクト全体のパフォーマンスを最適化するものでした。

それに対し、TOCでは特定の制約に集中して改善することでパフォーマンスを最適化するものです。

パフォーマンスの弊害はどこで起こっているのかをきちんと認識して、何をどこに集約すればいいのかを明確にしなければならず、TOCでは制約とそれ以外を区別する必要があります。

しかし、非制約が全く関係ない、重要でないといういうものではありません。

あくまでも、ひとつの問題を解決するための、制約のピックアップ作業なのです。

なお、「工場での生産能力を向上させることに成功した結果、在庫を過剰にかかえてしまった」といった、制約のひとつを改善したことによる新たな問題が見えてきます。

これを「制約を別のところに移す」と考えます。

TOCで制約を別のところに移した場合、これまでのシステムやルールは古いものとなります。

古いシステムやルールはパフォーマンスを阻害する要因となりうるため、また1からプロセスを見直さなければなりません。

TOCで制約条件を改善するフレームワーク①5段階集中プロセス

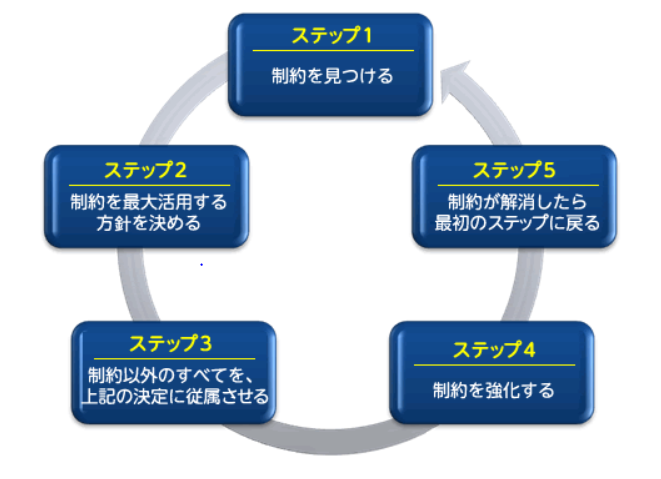

この章では、TOCで制約条件を改善するフレームワークの一つである「5段階集中プロセス」について説明します。

ステップ① 制約を見つける

まずは業務の流れ(フロー)を最も遅くしている箇所を探します。

なぜなら、制約以外の部分のパフォーマンスを向上させても、プロジェクト全体のパフォーマンスは向上しないからです。

そのため、さまざまな工程の中からパフォーマンスを決定づけているポイントを特定しなければなりません。

ステップ② 制約を最大活用する方針を決める

パフォーマンスを決定づけているポイントを特定したら、パフォーマンスを決定づけているポイントを解消してパフォーマンスを向上させる必要があります。

例えば、パフォーマンスを決定づけているポイントが人員の能力不足といったリソース不足によるものだとします。

組織のリソースには限りがあるため、リソースが足りている部分からリソースを回してこなければなりません。

この場合、他から実務経験が長い人員を異動させ、リソース不足を解消するといった方針を決めます。

ステップ③ 制約以外のすべてをステップ2の決定に従属させる

ステップ③で決めた方針を実行して、パフォーマンスを決定づけているポイントの解消を目指します。

ステップ②で使用した例の場合、パフォーマンスを決定づけているポイントは人員の能力不足によるものであるため、能力が低い・実務経験が浅い人にはその人でもこなせる業務を担当させます。

そして、能力が高い・実務経験が長い人には、その人にしかこなせない業務を担当させることで、制約を最大活用するのです。

ステップ④ 制約を強化する

要素の連携をより強化し、定着させます。

ステップ②の例で説明すると、制約となっていた人員の能力を高める必要があるのです。

従業員の教育指導をおこなうなどして、制約であったものの能力を高めます。

ステップ⑤ 制約が解消したら惰性に気を付けてステップ①に戻る

制約を解消すると、新しい問題点が見つかります。

そのため、新たに見つかった問題点や、そのほかの問題点を解決するため、新たに制約を見つける必要があるのです。

5段階集中プロセスを何周か回すと、制約が移動する度にフローが大幅に改善し、大きな余剰能力が生まれるはずです。

そうすると、組織パフォーマンスを制限する制約は、人や設備能力の不足といった物理的な制約から、市場の需要(市場制約)や運用方針(方針制約)といった非物理的な制約に変わります。

TOCで制約条件を改善するフレームワーク②思考プロセス

非物理的な制約に適切にフォーカスするには4つの疑問に正しく答えて、何をすべきで何をすべきでないかを明確にしなければなりません。

- フォーカスがオペレーションの問題でなくなったら、どのように制約を見つけるのか?

- 制約を最大活用するとはどういうことなのか?

- 非制約を従属させるとはどういうことなのか?

- 制約を強化する効果的な方法をどのように見つけるのか?

継続的改善プロセスにおける、ひとつのフレームワークである「思考プロセス」は、フローの大幅改善で獲得した新たな競争力を、どのように長期間持続し、収益に変えていくかをという問題をより戦略的におこないます。

ステップ1 制約条件を見つける

ここでは組織のパフォーマンスを制限する一番根源の問題「中核問題」が何かを突き止めることから始めます。

つまり、パフォーマンスを低下させている原因一つひとつに対応するのはなく、その中でもパフォーマンスを低下させている原因を引き起こしている本質的な問題点を突き止める必要があるのです。

そのために、対立解消図(EC)や現状問題構造ツリー(CRT)といったフレームワークを使用します。

ステップ2 制約条件を改善する解決策を決める

「中核問題」の解決の方向性を定めて、以下の3点を意識しながら、解決の方向性が中核問題を解決できるかを確認します。

- 解決の方向性が中核問題を解決すること

- 実行に移す際に障害となることを取り除くこと

- マイナス反応を取り除くこと

そのために、未来構造ツリー(FRT)といったフレームワークを使用します。

ステップ3 解決策を実行する計画を立てる

この答えは、定めた解決の方向性を具体的な「実行のロードマップ」にすることです。

実行の副作用と実行を阻害する障害を見つけて、それを克服するためのアクションとその実行順序を決めていきます。

そしてフローの大幅改善で獲得した新たな競争力を、どのように長期間持続し、収益に変えていくかといった、より戦略的な面にフォーカスを移していきます。

そのために、この段階では前提条件ツリー(PRT)や移行ツリー(TrT)といったフレームワークを使用します。