プロジェクトの遅延は、多くは人間心理によって発生しているのをご存じでしょうか。

しかし、実際はプロジェクトの遅延の理由や原因は、以下のように思われるマネジメント層も多いと思います。

「新しい何かを生み出す活動であるため、予期できない作業がたくさんある」

「工程や作業が多岐にわたり、複雑に絡み合い管理が難しい」

「トラブルはつきものだ!」

確かにプロジェクトは新規性が高く、複雑で「不確実性が高い」活動です。

そして、時には、作業にかけた時間と成果が比例しないケースも珍しくありません。

今回の記事では、遅延が発生する人間心理と、「不確実性が高い」プロジェクトという活動を無事に完遂するための対処法CCPMについて解説。

予期せぬことが起きても期日や時間内に終わらせる方法を知ることで、プロジェクトの納期遵守を実現しましょう。

プロジェクトの遅延を防止できるバッファとは

プロジェクト実行において不確実なことが起きても、期日に間に合わせることができるよう、保険として作業やタスクに設けられるものがバッファです。

プロジェクト実行において不確実なことが起きても、期日に間に合わせることができるよう、保険として作業やタスクに設けられるものがバッファです。

例えば計画通りに作業をおこなった場合、7日間で終わるタスクがあるとします。

しかしメンバーの体調不良や天候、その他の不確実なトラブルがおこった場合、作業は7日間では終わりません。

そこで、不確実な状況への対応できる安全余裕として、3日間の作業余裕を見積もったバッファを設定しておくと、プロジェクトの遅延を防止できます。

バッファの設定は、プロジェクト計画時に欠かせないものであり、バッファがあるからこそ突発的なトラブルに対応が可能です。

プロジェクトが遅延する代表的な理由3つ

バッファを十分に設定したにも関わらず、プロジェクトで遅延が発生する事態は多々あります。

バッファを十分に設定したにも関わらず、プロジェクトで遅延が発生する事態は多々あります。

それは、『人間心理の罠』によりバッファが浪費されてしまっているからです。

本来はバッファがあれば、不確実なことが途中発生しても、そのバッファが遅れを吸収してくれるので、対応できるはずです。

各タスクがバッファを含んだ期日内で完了していけば、必然とプロジェクト全体の期日も守れることになります。

しかしバッファの設定だけでは、プロジェクトを無事に完遂する可能性は限りなく高まったとは言えないのです。

理由として、バッファを浪費させてしまう『人間心理の罠』を3つ紹介したいと思います。

学生症候群

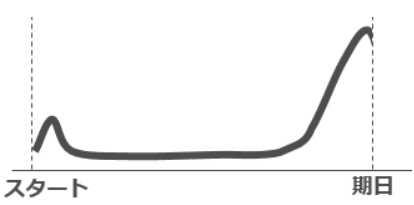

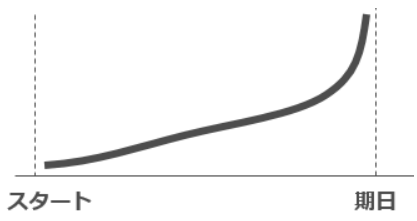

学生症候群とは、時間的に余裕がある状況下で、人はその作業の開始時期を後倒しにする傾向が高くなるという人間特性です。

皆さんも学生時代に、夏休みの宿題はギリギリになって開始していた、なんてことはありませんでしたか?

このように、時間的余裕がある(バッファがある)状況化では、その開始時期が遅れたり、余裕があるから別の作業を優先させたりして、結局バッファを食いつぶしてしまうのです。

以上のような現象を、学生症候群と呼びます。

パーキンソンの法則

2つ目は「パーキンソンの法則」です。

この法則はイギリスの政治学者であるパーキンソン氏によって提唱されました。

「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する(第一の法則)」というものです。

(C.N.パーキンソン著、森永 晴彦訳『パーキンソンの法則』至誠堂選書,1991年)

人は実際の作業やタスクの仕事量に関係なく、計画時に与えられた期間を全て使いきるように仕事を進めてしまう特性があるのです。

つまり、計画時に設定したバッファも使いきるように、仕事が進めてしまう人間心理を、パーキンソンの法則と言います。

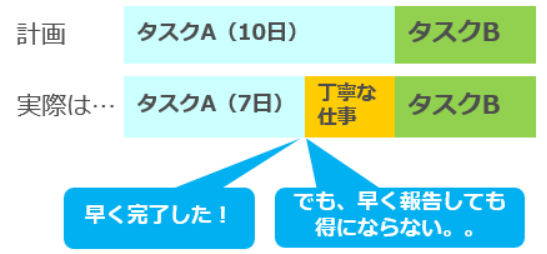

早期完了の未報告

3つ目は、「早期完了の未報告」です。

実はこの作業が早期完了した場合でも、多くの場合その報告はなされません。

原因として、メンバーによる以下の心理が考えられます。

- 早く完了したことを報告すると、次回の作業期間を短縮される

- 見積の精度を疑われる

- 早く終わったことを報告しても得にならない

上記の様な心理が働くことにより、作業の完了報告はバッファを使い切った時点でなされることが多くなります。

また、「早期完了の未報告」は、進捗報告のタイミングによっても起こりえます。

例えば、週に1回しか報告のタイミングがない場合、週の初めにタスクは完了していたが、それ以降は報告ができず空白期間(未報告期間)が生まれてしまうのです。

プロジェクトの遅延を取り戻す方法

プロジェクトの「不確実性」には、CCPMのバッファマネジメントが有効となります。

プロジェクトの「不確実性」には、CCPMのバッファマネジメントが有効となります。

CCPMの活用で、バッファの消費度合いを管理し、無駄な浪費を防止。

プロジェクトの不確実性を対処するために設けられたバッファの、人間心理の罠による浪費も防ぎます。

CCPMとは

CCPM(クリティカルチェーンプロジェクトマネジメント)とは、経営手法であるTOCをベースとした、プロジェクト管理手法です。

CCPMのバッファマネジメントでは、以下の方法でプロジェクトに貢献しないバッファを防止します。

- バッファを各タスクではなく、クリティカルチェーンの最後に集約させる

- バッファの消費率の危険度を可視化

まずバッファを各タスクではなく、クリティカルチェーン最後に集約させることで、本当に必要な時にバッファを使うようにプロジェクトを進行させます。

必要な時にだけバッファを消費する状況を作ることで、無駄なバッファの消費を避け、結果的にプロジェクトの納期遵守に貢献します。

さらにCCPMではバッファの消費率を、緑(安全)・黄色(注意)・赤(危険)の3色で可視化。

消費率を可視化することで、遅延に対する危険度を視覚的に把握でき、遅延に対して適切な対策をおこなうことが可能です。

まとめ:人間心理の問題点を解決するCCPM

人間心理によって消費されてしまうバッファを防ぎ、適切にマネジメントできるのがCCPMです。

人間心理によって消費されてしまうバッファを防ぎ、適切にマネジメントできるのがCCPMです。

株式会社ビーイングコンサルティングではCCPMを用いたコンサルティングをおこない、業種・業界に関わらず数多くの実績を残してきました。

CCPMの導入により納期遵守を実現し、さらにプロジェクト内で余剰キャパシティをつくることができます。

CCPMについて導入をご検討の方は、以下のリンクより資料をダウンロードしてください。