※本記事は、2025年3月12日開催の「車載業界の変革に挑む!パナソニック オートモーティブシステムズの開発マネジメント革新」セミナー発表資料をもとに構成しています。

イベントリンク:https://cp.toc-consulting.jp/20250312

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社のHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)領域を担う事業部では、車載システムの複雑化と短納期化という課題に直面する中で、CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)の導入に踏み切った。

本記事では、当該事業部がいかにしてプロジェクト運営の見える化と改善を実現し、組織全体の開発力を高めていったのか、その取り組みと成果を詳しく紹介する。

プロジェクトマネジメント改革の概要

| 改革内容 | ソフトウェア開発における遅延・コスト超過をCCPMで解消 |

| 主な課題 |

|

自動車業界ではいま、車載システムの高度化・多機能化が急速に進んでいる。それに伴い、開発現場では日々の仕様変更や設計変更、さらにはV字モデルに代表される試作・検証の繰り返しが当たり前となり、プロジェクトマネジメントはますます複雑さを増している。

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社でも、車内空間の快適性を支える「HMI領域」における開発を推進する中で、次のような課題が深刻化していた。

- 複雑化・大規模化するプロジェクトで進捗管理が属人化

- 開発途中の仕様変更やV字モデルの繰り返しでタスクが肥大化

- プロジェクトの実態が上層部まで正確に共有されていない

- 部門横断の対応や支援が後手に回る

- 管理ツールや進捗基準が統一されておらず、現場の混乱が常態化

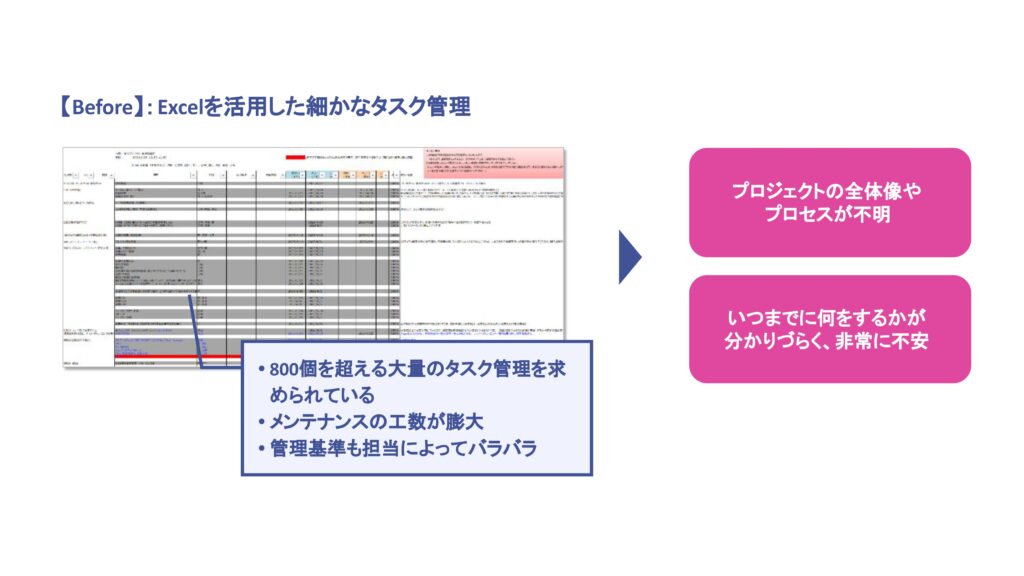

「数百にも及ぶタスクが並ぶExcelファイルをもとに進捗を判断しようとしても、現状を把握するのは困難でした」と語るのは、同社でプロジェクトマネジメントを担当する宇川氏。現場の混乱は、納期の遅れや予算超過という形で、経営的にも大きな影響を及ぼしていた。

こうした課題を抜本的に見直すため、同社ソフトウェア開発部門が選んだのがCCPMの導入だった。従来の進捗管理手法に代えて、タスク間の依存関係やプロジェクト状況、最優先のタスク/課題の見える化を重視するCCPMを取り入れることで、リードタイムの厳守とコスト抑制の両立を図る狙いがあった。

導入の背景:改革前の管理課題と変革の必要性

2022年より、当該事業部は自動車の制御系部品を中心に、以下の3つの事業部体制で製品開発を進めてきた。

※本記載は2025年3月時点の組織体制に基づいています。

- コックピットHPC事業部:次世代インフォテインメント領域の開発

- キャビンUXビジネスユニット:快適な車内空間の実現を目指す製品開発(本事例の対象)

- 充電機器事業部:EV向け充電インフラおよび周辺システムの開発

今回の取り組みは、キャビンUXビジネスユニット内のオーディオ関連の開発プロジェクトとハンドル周辺機器の開発プロジェクトの2つのプロジェクトを対象として進められたものである。いずれも自動車の快適性や安全性に直接関わる領域であり、複数の開発要素が絡み合う高度なプロジェクトだ。

改革前の管理課題とその影響:

主な課題とその影響:

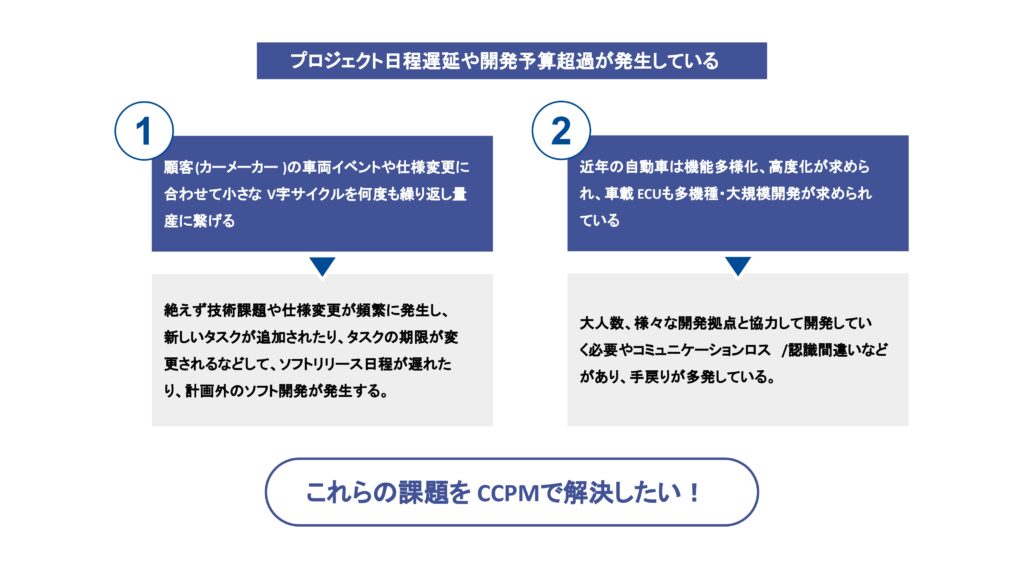

機能追加や仕様変更により、開発サイクルが短く反復的になる

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社では、自動車の高度化・電動化に伴い、開発現場が急速に複雑化していた。特に車内空間に関わるHMI領域では、顧客からの要望への対応を含む機能追加や仕様変更が頻繁に発生し、それに応じて短期間での設計変更や再検証が求められる状況が常態化していた。

高度化・多様化する機能により、大規模で複雑な開発体制が必要

加えて、車載製品には高い安全性・信頼性が要求されることから、開発には複数の検証工程と厳格な管理が必要であり、V字モデル開発のプロセスが不可欠となる。こうした構造の中で、機能単位ごとに仕様変更が繰り返され、開発サイクルが短期で回転する一方、タスクの増加とスケジュール圧迫によって、全体の見通しが立ちにくいという課題が顕在化していた。

認識のずれやコミュニケーションロスによる手戻りの多発

また、プロジェクトに関与するチームや関係部署が多岐にわたることで、情報の伝達にズレが生じ、コミュニケーションロスが頻発。これにより手戻りや認識齟齬が発生し、開発の効率や品質に大きな影響を及ぼしていた。

プロジェクト遅延や予算超過の発生

結果として、多くのプロジェクトで納期の遅延や予算の超過が常態化。従来のマネジメント手法では、こうした複雑で動的な開発状況に柔軟かつ迅速に対応することが難しくなっていた。

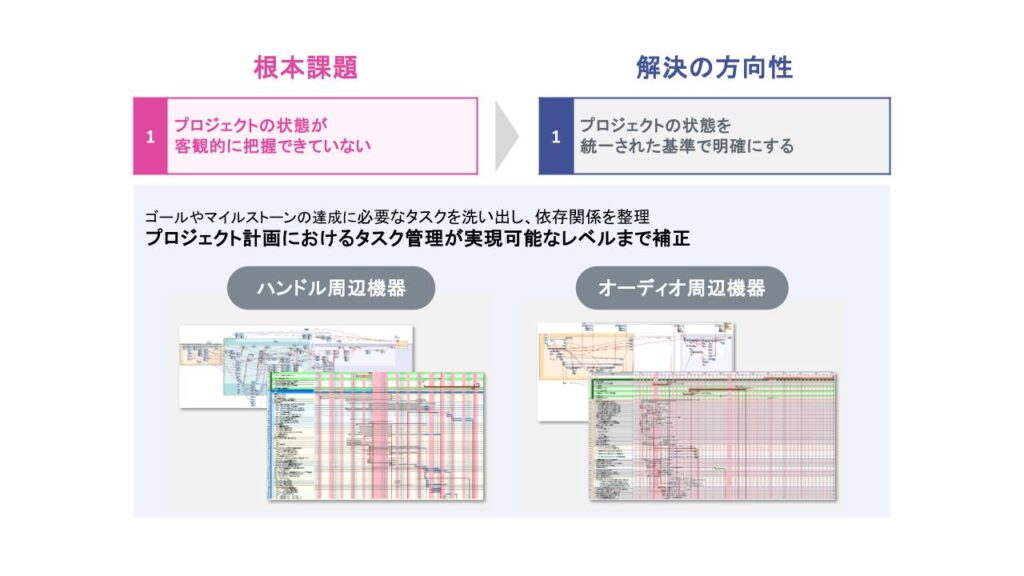

このような背景から、プロジェクトの状態を統一された基準で明確にすることを目的に、同社ではCCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)の導入を決定。リードタイムの遵守と開発コストの抑制という明確な目標のもと、新たなマネジメント手法への転換を図るに至った。

プロジェクトマネジメント改革の目的

CCPM導入にあたって、各プロジェクトでは以下の2点を共通の目標として掲げた。

- リードタイム(納期)の遵守または短縮

- 開発コストの抑制

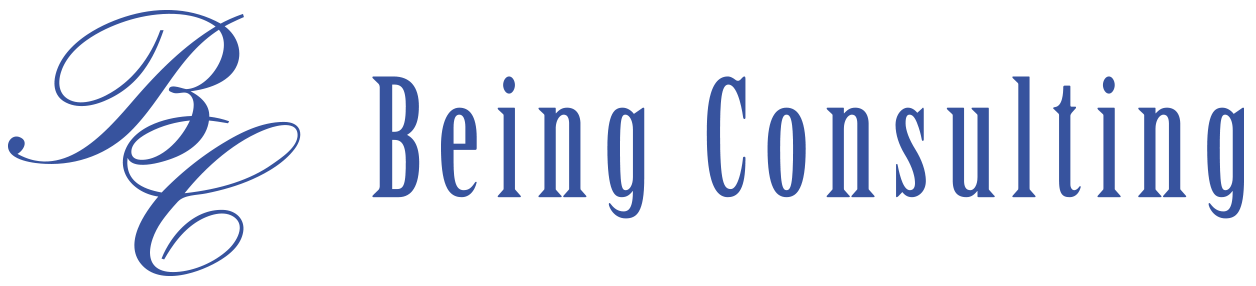

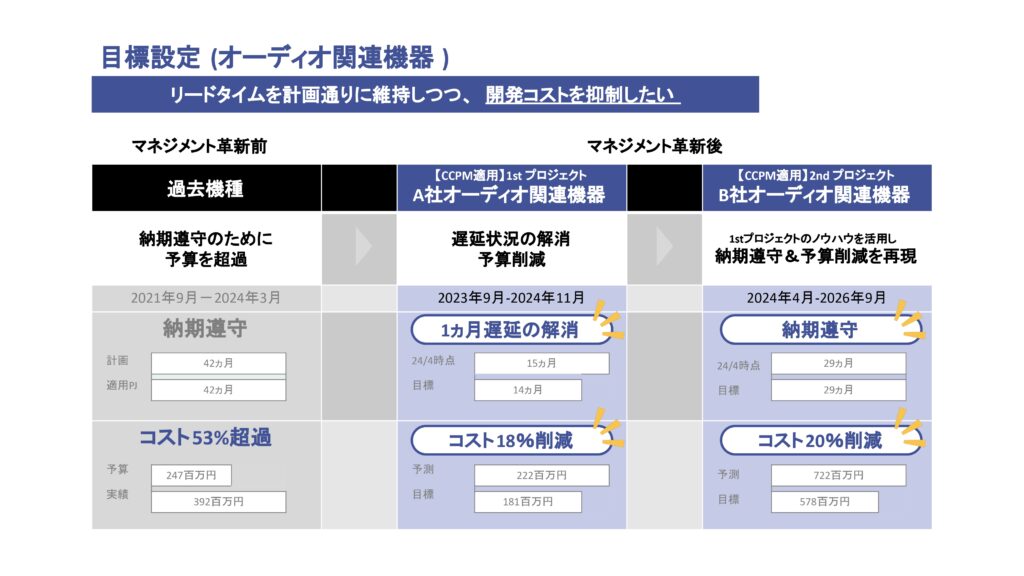

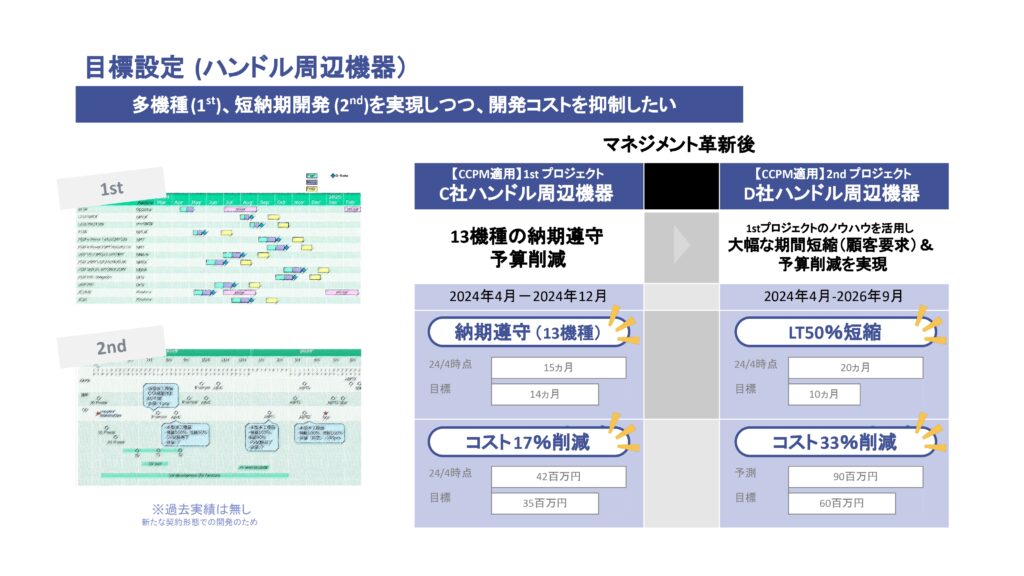

具体的には、オーディオ関連機器開発プロジェクトでは「計画通りの納期維持とコスト削減」、「ハンドル周辺機器開発プロジェクトでは「多機種対応および短納期開発の両立とコスト削減」を目指し、次のような目標が設定された。

オーディオ関連機器開発プロジェクト(A社・B社向け)

- A社向けプロジェクト:1ヶ月遅延の状況を解消し、納期を遵守しつつ、コスト18%削減

※補足:過去機種では、納期を遵守するために多くの追加コストが必要となり、53%の予算超過が発生していた。 - B社向けプロジェクト:納期を維持しつつ、コスト20%削減

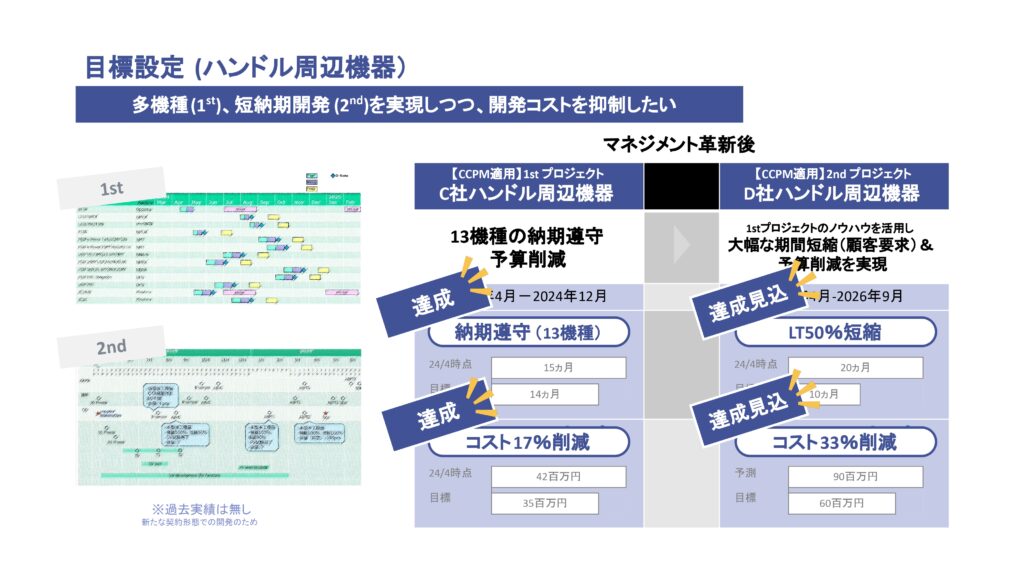

ハンドル周辺機器開発プロジェクト(C社・D社向け)

- C社向けプロジェクト:13機種すべてで納期を遵守しつつ、コスト17%削減

- D社向けプロジェクト:リードタイムを従来の半分(50%短縮)としながら、コスト33%削減

CCPM導入のロードマップ

導入方針の立案

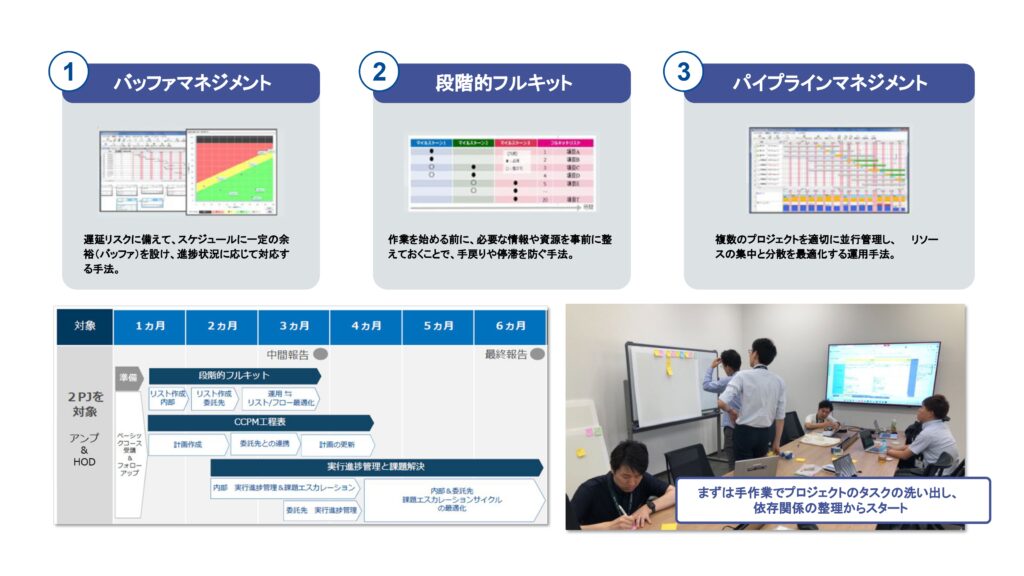

パナソニック オートモーティブシステムズでは、CCPMの導入にあたり、単なるツール導入にとどまらず、組織横断のマネジメント改革として段階的に進めていく方針を立てた。

現場・マネジメントそれぞれの層が抱える課題を明確にしたうえで、層ごとに異なるアプローチを設定し、計画的に展開していく構想である方針を立てた。

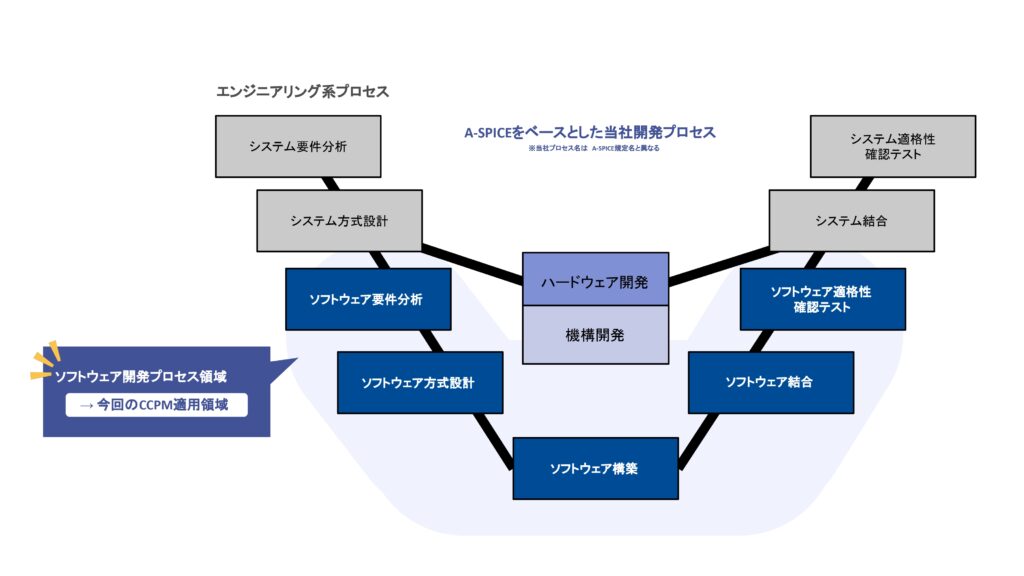

そして、その最初のステップとして、ソフトウェア開発の領域にフォーカスしてCCPMの導入に取り組むこととした。

ソフトウェア部門では、まず、現場・マネジメントの各層が抱える課題を整理し、CCPMでのプロジェクトマネジメントを軸に、各層の課題解決を目指していくことをメンバー全員で確認した。

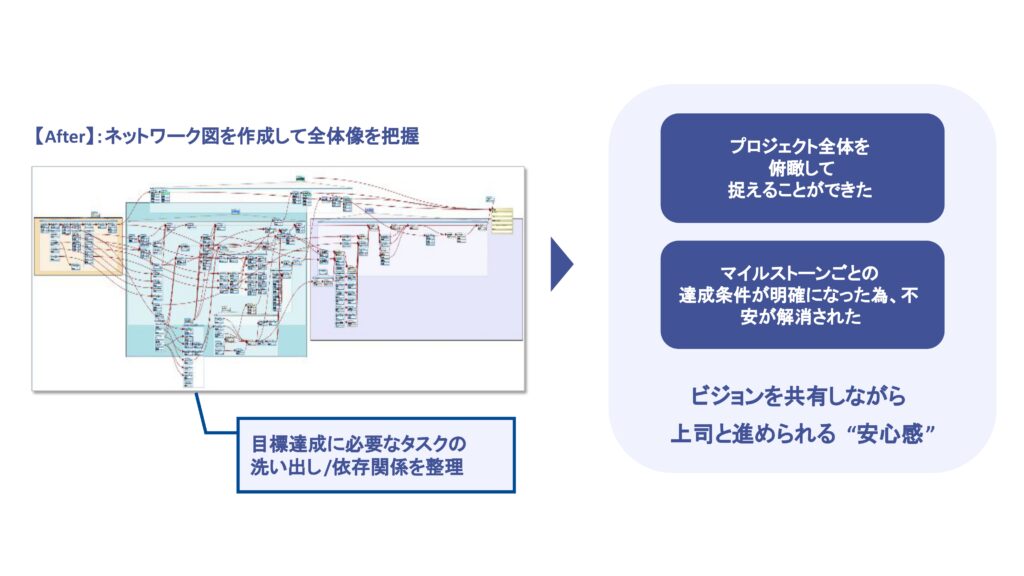

リーダー層:属人管理からの脱却

まずリーダー層に対しては、800件を超えるタスクに日々追われ、全体の進捗が把握できないという状況を改善するため、タスクの整理と依存関係の明確化を初期ステップに据えた。ネットワーク図による全体俯瞰、マイルストーン単位での管理などを通じて、属人的な管理からの脱却と、見通しのある進行管理を目指した。

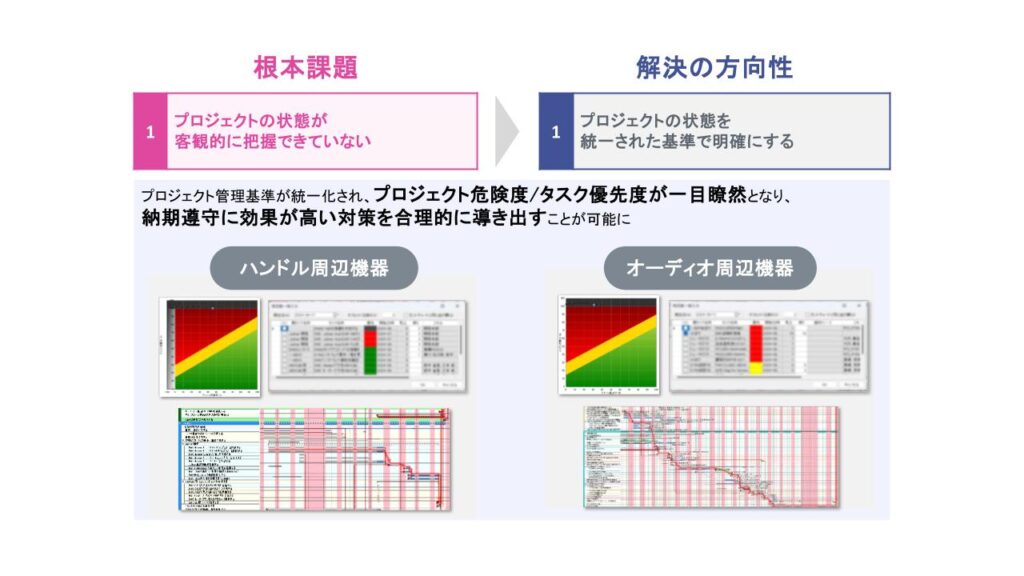

課長層:横断管理の強化と判断支援

課長層には、複数プロジェクトを横断的に管理する立場でありながら、プロジェクトごとの進捗状況やリスクを統一的に把握できないという課題があった。そこで、危険度や優先度を一目で把握できるダッシュボードを整備し、タスク残日数やプロジェクトの危険度に応じた色分けによってリスクの早期察知を可能にする計画を立てた。これにより、課長が状況に応じてマネージャー層への迅速な報告と、現場にいるリーダー層への的確な対策指示を行える体制の構築を目指した。

部長層:情報連携と支援タイミングの最適化

部長層に対しては、報告の粒度やタイミングが属人的で、現場の状況を適切に把握できず、「助けたくても助けられない」という課題に対応するため、情報伝達フローと会議体の見直しを行うこととした。リーダーから課長、課長から部長へと情報が一貫して伝わる構造を設計し、部長自らが現場の状態を把握し、必要なタイミングで適切な支援を行えるようにする方針を定めた。

段階的な適用による全社的展開へ

このように、CCPM導入にあたっては、全社一律の施策ではなく、層ごとの現実に即した施策を段階的に設計。現場の課題とマネジメントの意思決定を橋渡しする体制を、計画段階から描いていた。

プロジェクトマネジメント改革の詳細

CCPMの導入により、パナソニック オートモーティブシステムズはプロジェクトマネジメントの構造改革に着手した。特に、役割と視点の異なる「リーダー層」「課長層」「部長層」の三層それぞれに対して、CCPMによるプロジェクトマネジメントを軸に、各層の課題に応じた改善策を展開した。属人的だった管理体制から脱却し、組織的にプロジェクトを推進するための仕組みづくりを進めた。

リーダー層へのアプローチ:大量の細かいタスク管理による混乱からの脱却

導入初期、リーダー層は800を超えるタスクを個別にExcelなどで管理しており、全体の進捗や優先順位を把握するのが困難な状態にあった。「誰が」「何を」「いつまでに」やるのかが曖昧なまま作業が進行し、リーダー自身の不安感や、メンバーの疲弊が積み重なっていた。

この状況を打破するために、プロジェクトのネットワーク図を作成して全体像を把握できる仕組みを整えることで以下の取り組みを実施した:

①マイルストーン単位での達成基準の明確化

②タスクの洗い出しと依存関係の整理

③ネットワーク図とガントチャートを用いたプロジェクト全体の見える化

これにより、「各タスクのInput/Output」や「最優先でフォローすべき課題/タスク」が一目で把握できるようになり、リーダーが主体的かつ安心してプロジェクトを管理できる体制が整った。

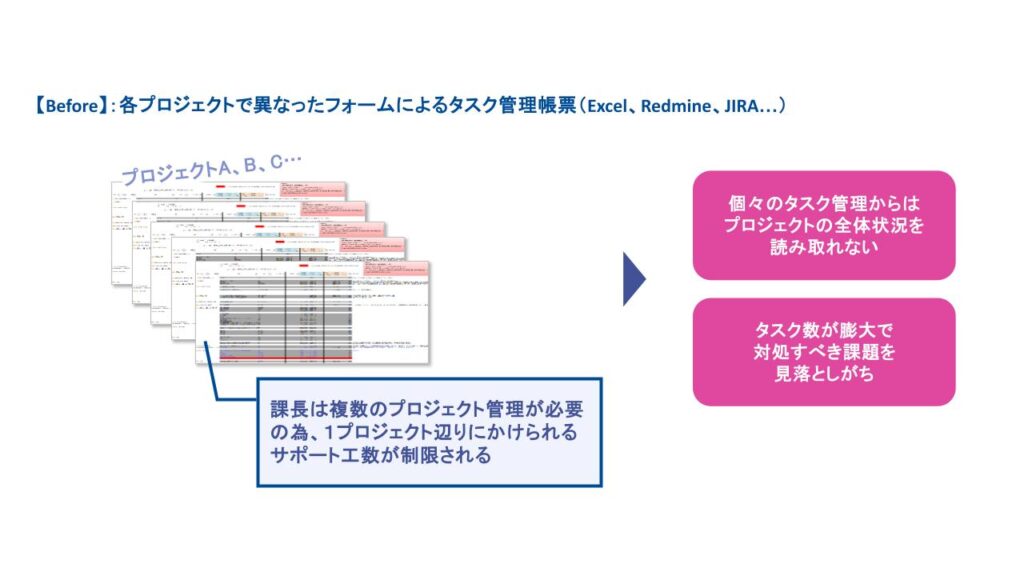

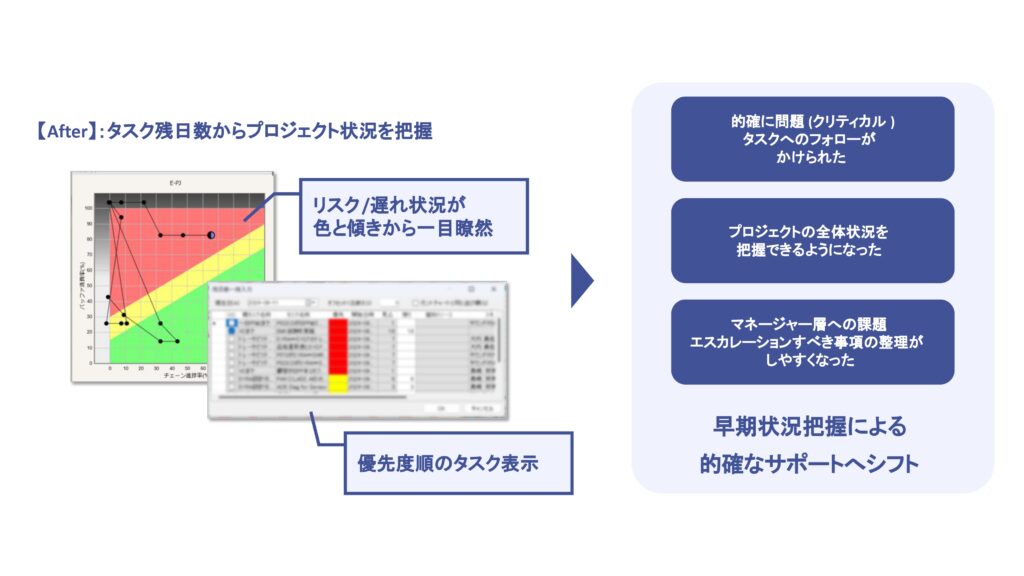

課長層へのアプローチ:プロジェクト横断での可視化による判断の高速化/対応の強化

課長層は複数のプロジェクトを横断的に見渡す立場にあるが、現場ではRedmineやJIRA、Excelなど異なる管理ツールが混在しており、数多くの報告情報を把握・整理しなければならない状況に陥っていた。その結果、全体の進捗状況やリスクを一貫して把握するのが困難だった。

このため、重要な課題が埋もれやすく、課長自らがタイムリーなフォローアップに動くことも難しかった。

そこで以下のような仕組みを導入し、課長層の判断の高速化と対応の強化を行った:

- プロジェクトの危険度を色分けし、フォローの要否を即座に判断可能に

- 黒や赤といった高リスクプロジェクトには、最優先の課題やタスクを手厚くフォロー

- 部長・課長が本当に知りたい情報を再整理し、リーダーに求める報告内容をスリム化

これにより、課長は状況を迅速に把握し、リスクの芽を早期に発見・対処できるようになった。必要に応じてマネージャー層への報告やエスカレーションもスムーズに行えるようになり、現場への支援精度が大きく向上した。

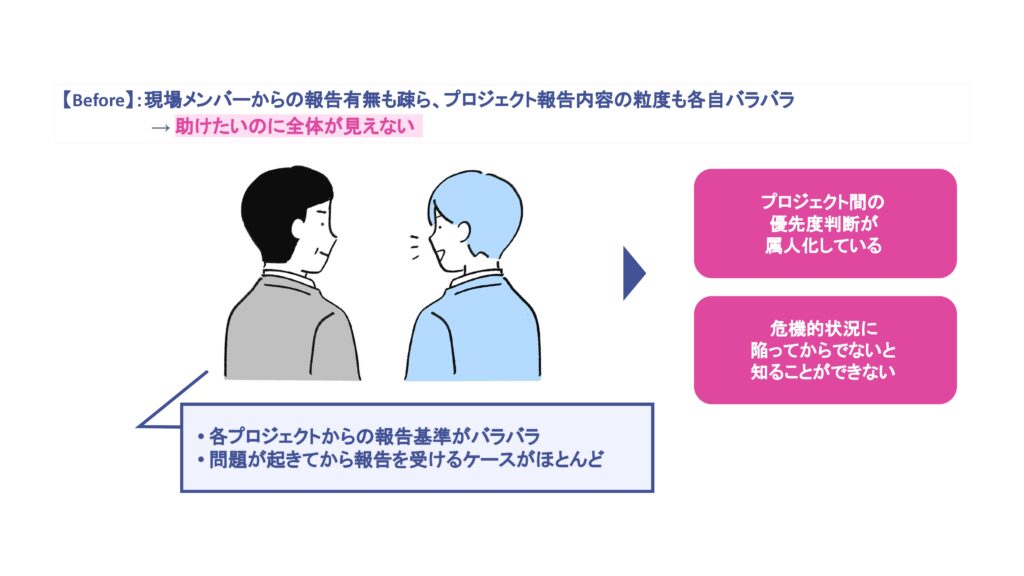

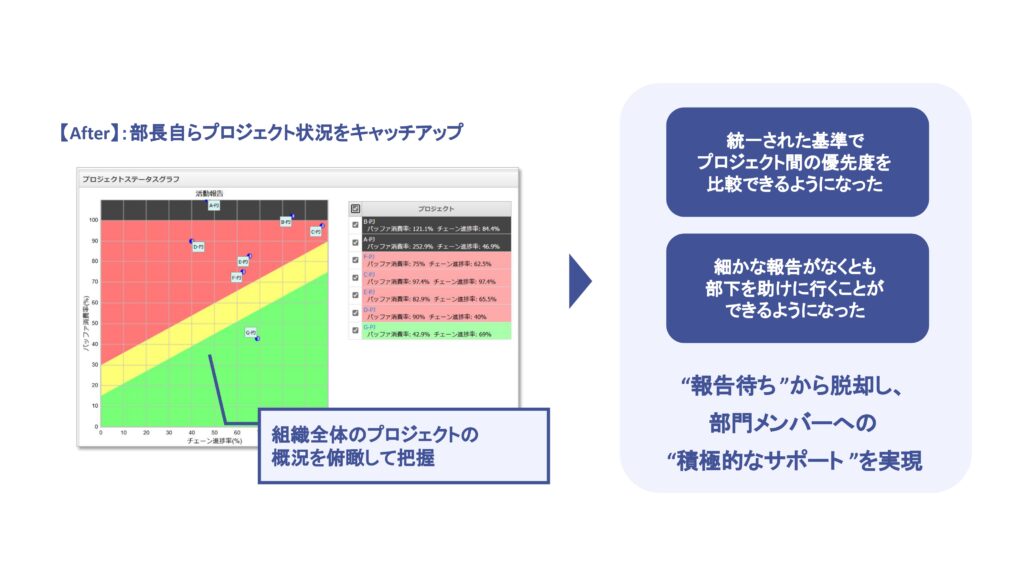

部長層へのアプローチ:組織的マネジメントフローの再構築

部長層では、現場からの報告が個々人の判断に依存しており、情報の粒度やタイミングがばらついていた。プロジェクト全体の優先順位も不明確で、困っているメンバーをサポートしたくても、「どのプロジェクトを支援すべきか」「どのような支援が必要なのか」が把握しづらく、「問題が可視化された時にはすでに手遅れ」という事態が少なくなかった。

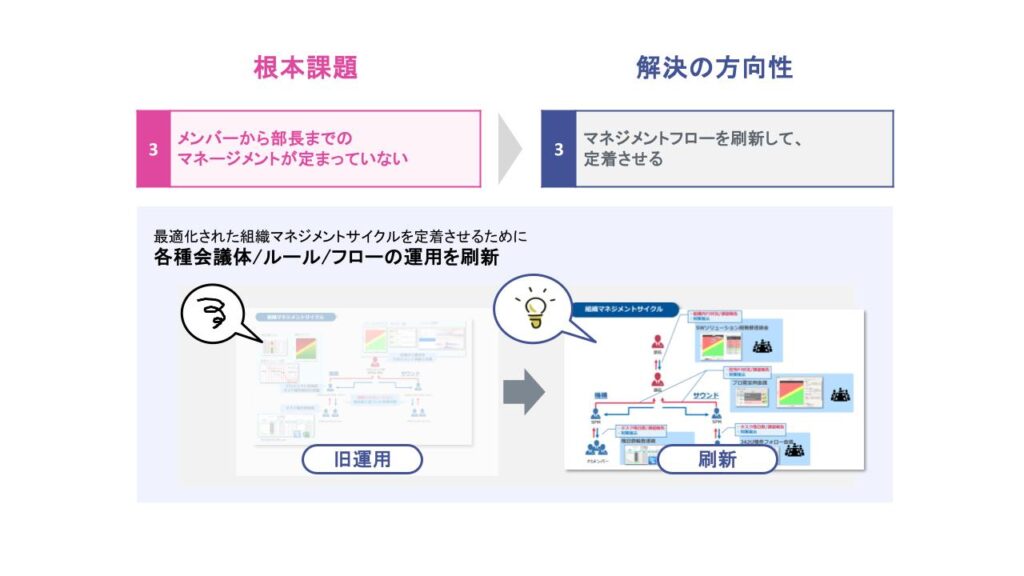

このような状況を抜本的に改善するため、以下の施策を導入した:

- 報告ルール・会議体・情報伝達フローの標準化

- リーダー → 課長 → 部長の三層構造による一貫した情報の流れを構築

- 部長自身が全体の健康状態とリスク状況をリアルタイムに把握できる体制の整備

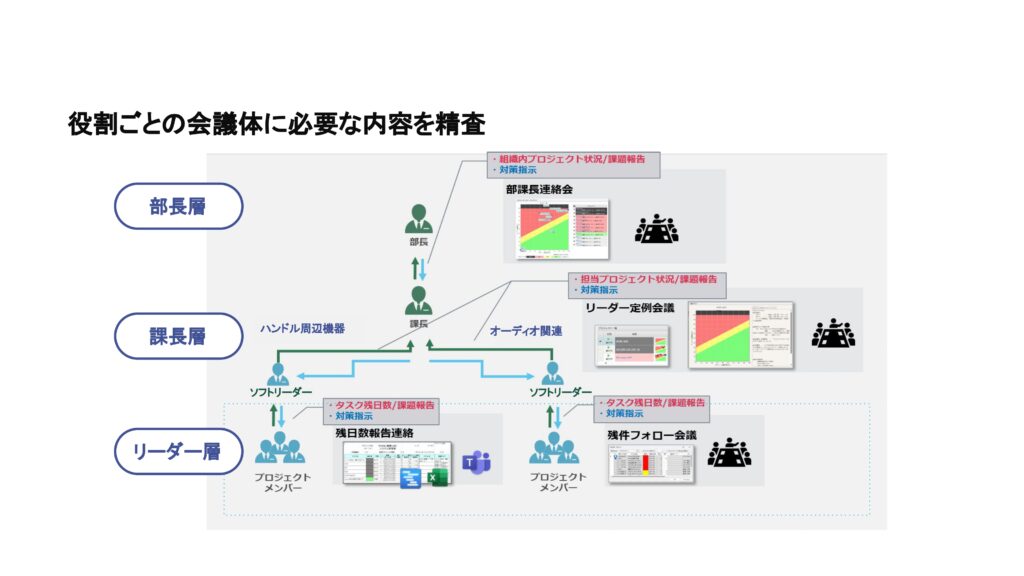

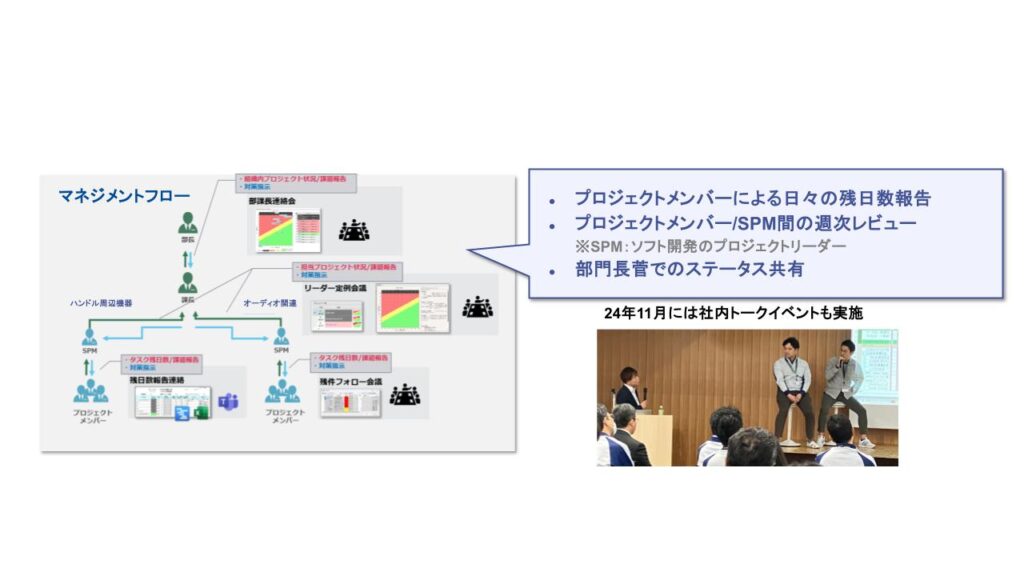

また、今回の施策では、各層の役割に応じて必要な情報と会議体を明確に整理し、情報伝達の精度とスピードを向上させる体制を構築した。リーダー層では、タスク残日数や課題報告をベースにした「残日数報告連絡」や「残件フォロー会議」を通じて、課長層への定期的な報告を実施。課長層では、プロジェクトごとのリスクや優先度を集約し、「リーダー定例会議」で部長層に対して組織全体の状況と対応方針を共有。部長層では、意思決定に必要な情報を的確に受け取れるよう、「部課長連絡会」を実施。こうした段階的な連携により、会議体ごとに必要な情報が整理され、属人性の排除と意思決定の迅速化が実現された。

これにより、部長層は「報告を待つ」立場から「先回りして支援する」立場へとシフト。プロジェクト間の横断的な優先順位の判断や、戦略的な支援判断が可能となり、組織全体での共通認識と連携体制が強化された。

CCPM導入の効果

ここでは、対象となったオーディオ関連およびハンドル周辺機器において、それぞれの成果を比較しながら整理する。

A社向けオーディオ関連開発プロジェクトの成果

CCPM導入後の成果:

- 1ヶ月の遅延を解消し、目標納期を達成

- コストは当初予測222百万円に対し181百万円に抑制し、25%の削減を実現(目標18%を大きく上回る)

B社向けオーディオ関連開発プロジェクトの成果

進行中の成果(見込み):

- 予定通り29ヶ月での納期遵守を継続中

- コストは当初予測722百万円に対し、578百万円に抑えられる見込み(39%削減)

C社向けハンドル周辺機器開発プロジェクトの成果

CCPM導入後の成果:

- 13機種すべてで納期を遵守(1ヶ月の遅延状況を解消し、目標の14ヶ月で完了)

- コストは42百万円から35百万円へ削減(17%削減)

D社向けハンドル周辺機器開発プロジェクトの成果

進行中の成果(見込み):

- CCPMのスケジュール設計を活用し、リードタイムを20ヶ月から10ヶ月へ短縮(50%短縮)できる見込み

- コストは当初予測90百万円に対し、60百万円まで削減できる見込み(33%削減見込み)

組織への波及効果と今後の展望

組織文化と働き方への好影響

CCPMの導入は、プロジェクト単体の成果にとどまらず、組織全体のマネジメント文化や働き方にも大きな変化をもたらしている。

- プロジェクト遅延の回避・挽回によって、開発費を全体で20%以上削減

効率的な進行管理により、リソースの過不足やムダな手戻りが減少した。 - タスクや課題の見える化により、メンバー間の相談・支援が活発化

属人化していた進捗管理がオープンになり、相互支援の風土が醸成された。 - 従業員満足度が前年比で20%向上

管理の仕組みが整ったことで、現場に安心感と自律性が生まれた。 - 共通言語としてのマネジメント手法が定着し、部門間連携がスムーズに

情報の粒度や報告フローが統一され、部門横断での意思決定が加速した。

こうした成果は、単なる業務改善の域を超え、心理的安全性や情報共有をベースにした協働文化の形成へとつながっている。

今後の展望と組織的課題

現在、CCPMはソフトウェア開発部門を中心に運用されているが、同社ではこれを全社的なプロジェクトマネジメント基盤と位置づけている。

社内イベントや事例共有を通じて、他部門への理解促進と共感形成を進めており、今後の展開に向けた準備が着実に進んでいる。

ただし、さらなる展開に向けては以下のような課題も残されている:

- ハードウェアや製造部門など、他領域への導入設計の再検討

領域特有の開発プロセスに合わせた最適な適用方法が求められる。 - 外部パートナーや協力会社を含めた一貫運用体制の整備

社外を含めた連携設計が、プロジェクト全体の再現性と品質を左右する。 - 担当者層への定着支援と運用負荷の軽減

定着フェーズにおいては、現場での運用継続を支える工夫が不可欠となる。

CCPMの導入は、一時的な業務改善ではなく、「プロジェクトを組織としてどう支えるか」を根本から再設計する取り組みである。今後はその仕組みを、より広範な領域へと拡張し、全社的なパフォーマンス向上につなげていくことが期待されている。

ここまで、パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社におけるCCPM導入の取り組みとその成果をご紹介してきました。

開発現場の混乱を整理し、納期とコストを両立させるための新たなマネジメント手法として、CCPMは着実にその効果を発揮しています。とはいえ、いざ自社で導入を検討しようとすると、「どのように始めればよいのか」「現場に定着させられるのか」といった不安や疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。

そうした場合は、CCPMやTOC(制約理論)に基づくプロジェクトマネジメントの専門家であるビーイングコンサルティングにご相談ください。

当社では、製造業を中心に多数の現場への導入実績があり、段階的な支援を通じて定着までをしっかりとサポートしています。「プロジェクト計画見える化サービス」や「立ち上げ支援サービス」など、実務に即した伴走支援をご提供しています。

現在、「CCPM定着のための実践ポイント集」も無料で配布中です。また、CCPM導入に関心をお持ちの方向けに、実践的なノウハウを学べるセミナーも随時開催しています。ぜひ下記リンクよりご確認ください。

▼資料ダウンロードはこちら

https://toc-consulting.jp/download/

▼セミナー情報はこちら

https://toc-consulting.jp/seminar_infomation/