車載ディスプレイの開発を担うパナソニック オートモーティブシステムズ株式会社。同部門では、近年注目を集める大型ディスプレイへの対応を進めるなかで、納期はそのままに、開発途中で更なるディスプレイの大型化が決定したため、実質的にリードタイムの短縮が必要不可欠となった。

こうした状況に対し、導入されたのがCCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)である。本記事では、設計・開発・評価が連携しながら“見える化”と“制約のマネジメント”を実現し、難易度の高いプロジェクトにおいても18%のリードタイム短縮を果たした同社の取り組みを、成果とともに詳しく紹介していく。

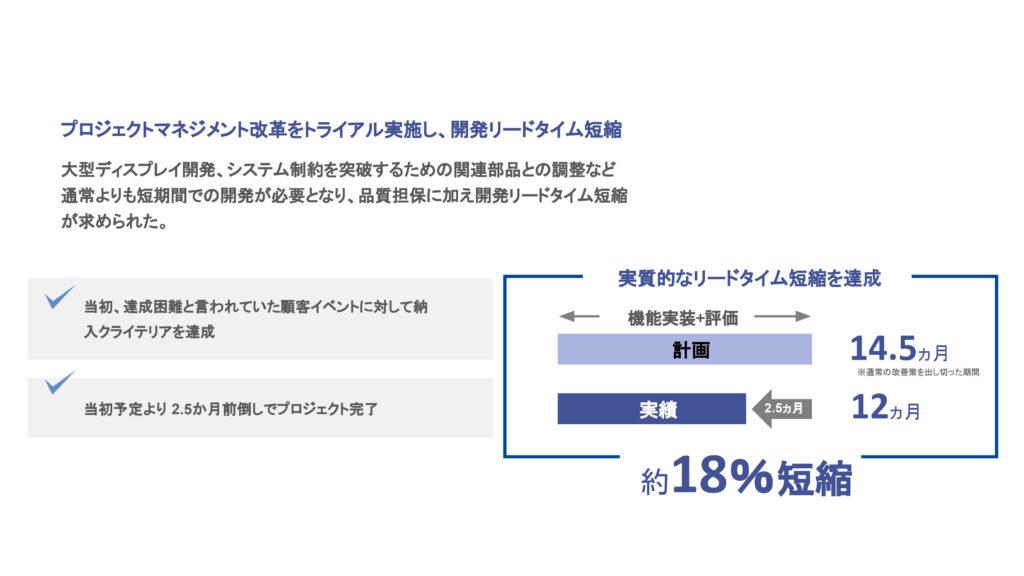

プロジェクトマネジメント改革の概要

| 改革内容 | 短納期かつ高難度のディスプレイ開発プロジェクトに対し、CCPMを活用して全体最適と計画の見える化を図るプロジェクト型マネジメントへ転換。 |

| 主な課題 |

|

本取り組みは、パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 JPモビリティUX事業部 ビジュアルUXビジネスユニットにおいて、車載大型ディスプレイ開発プロジェクトを対象に実施されたものである。車載ディスプレイの高機能化が進む中で、関係部門との調整の複雑さや短納期での開発要求が増すなど、従来型の進め方では限界が生じていた。

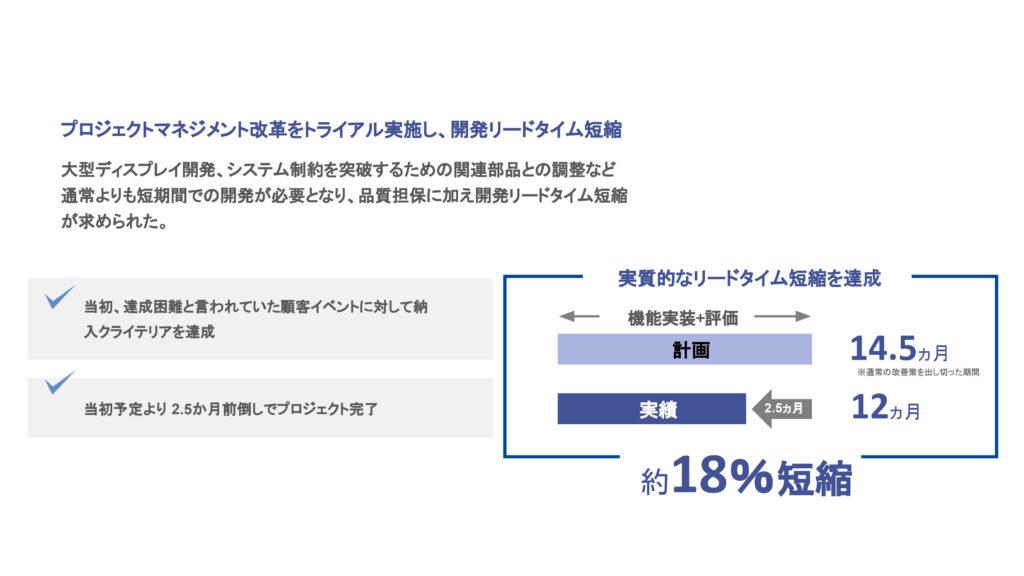

そこで同社では、CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)を導入し、プロジェクトマネジメントの在り方そのものを改革。プロジェクト構造の見える化や、最重要課題への集中、チーム間の連携強化を通じて、計画段階から開発実行までの一連の流れを最適化した。

その結果、従来14.5ヶ月を要していた開発リードタイムを12ヶ月に短縮し、約18%の短縮を実現。当初は達成困難と見られていた顧客が要求していた納期での納入を完了し、プロジェクト自体も2.5ヶ月前倒しで完了した。

この成果は、単なるスケジュール改善にとどまらず、部門横断の協働体制や、チームメンバーの意識改革、現場と管理層の連携強化といった組織的な変化も促した。

本記事では、導入の背景、進め方、そして具体的に得られた成果について紹介する。

導入の背景

活動前の状況

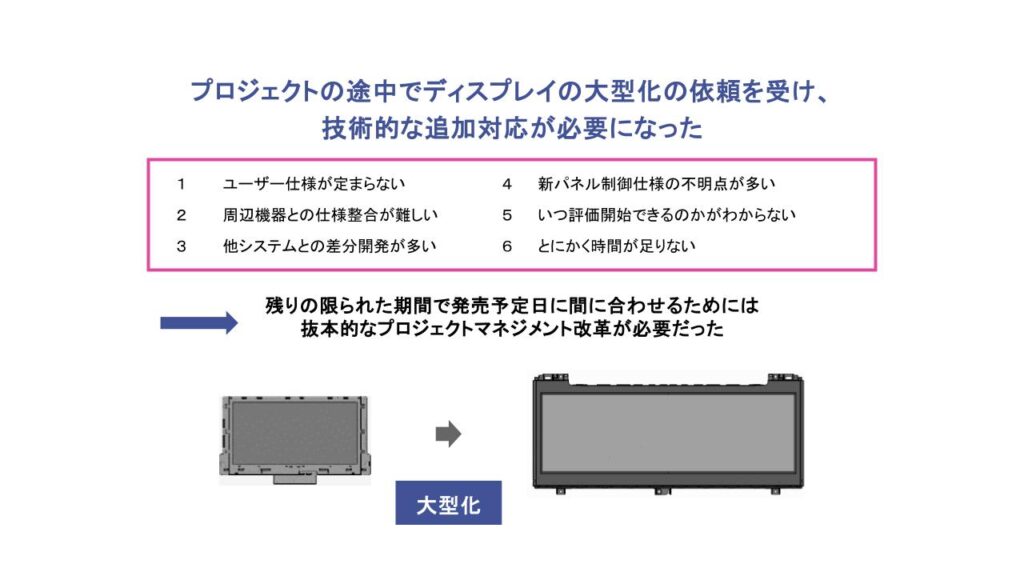

本プロジェクトは高級ミニバンの後席向けに設計された大型ディスプレイシステムの開発プロジェクトである。

仕様も固まり、すでに設計が進められていたが、開発途中に大型化要望を受けたことで、技術的・スケジュール的に極めて高い難易度を伴う開発へと移行することになった。

この仕様変更により、以下のような複数の課題が一気に顕在化した。

- ユーザー仕様が定まらず、設計方針の判断が困難

- 周辺機器との仕様整合が取れず、インターフェース調整に時間を要する

- 他システムとの関係上、差分開発の量が増大

- 新たに導入されるパネルの制御仕様に不明点が多く、技術検証に時間を要する

- 評価開始のタイミングが不明確で、開発スケジュールに対する見通しが立たない

- とにかく時間が足りず、従来のやり方では間に合わない可能性が高い

特に仕様変更のタイミングが遅かったことから、残された開発期間は非常に限られており、従来型のプロジェクトマネジメント手法ではスケジュール達成が困難と判断された。そのため、抜本的なマネジメント手法の見直しと、プロジェクト改革が必要とされた。

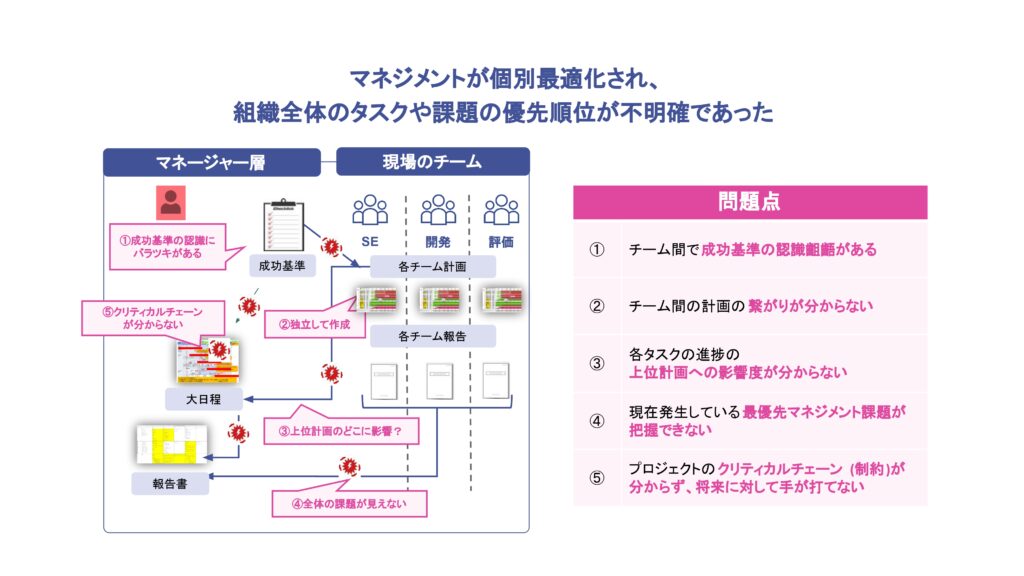

活動前の課題とCCPM導入の必要性

大型ディスプレイの開発にあたり、仕様変更による技術的対応の複雑化に加え、プロジェクト全体を統括するマネジメント面でも複数の課題が顕在化していた。特に、組織内の各チームがそれぞれ個別に最適化された計画を立てていたことから、全体としての整合性や優先順位の把握が困難となり、プロジェクト全体の見通しが不透明な状況にあった。

具体的な課題は以下のとおりである。

- 成功基準の認識にバラつきがある

チーム間でマイルストーンやゴールの捉え方が統一されておらず、認識齟齬による手戻りや混乱が発生していた。 - チーム間の計画の繋がりが見えない

各チームが独立して計画を作成しており、プロジェクト全体の構造や依存関係が不明確な状態であった。 - タスク進捗の影響度が把握できない

個別の遅延が上位計画にどのような影響を及ぼすかが見えず、全体最適な判断が難しい状況にあった。 - 最優先課題の特定が困難

多くの課題が同時並行で発生する中で、現時点で最も優先すべきマネジメント課題が何かを明確に把握できなかった。 - プロジェクトの制約(クリティカルチェーン)が不明確

制約が特定できておらず、将来リスクに対して先手の打ち手を講じることが困難であった。

これらの課題を放置したままでは、納期遵守や品質確保が困難となることは明白であり、従来の進捗管理や個別最適なマネジメント手法では限界があった。そこで、プロジェクト全体の構造を見える化し、制約を明確化したうえで、全体最適を重視した進行管理を行うために、CCPMの導入が不可欠と判断された。

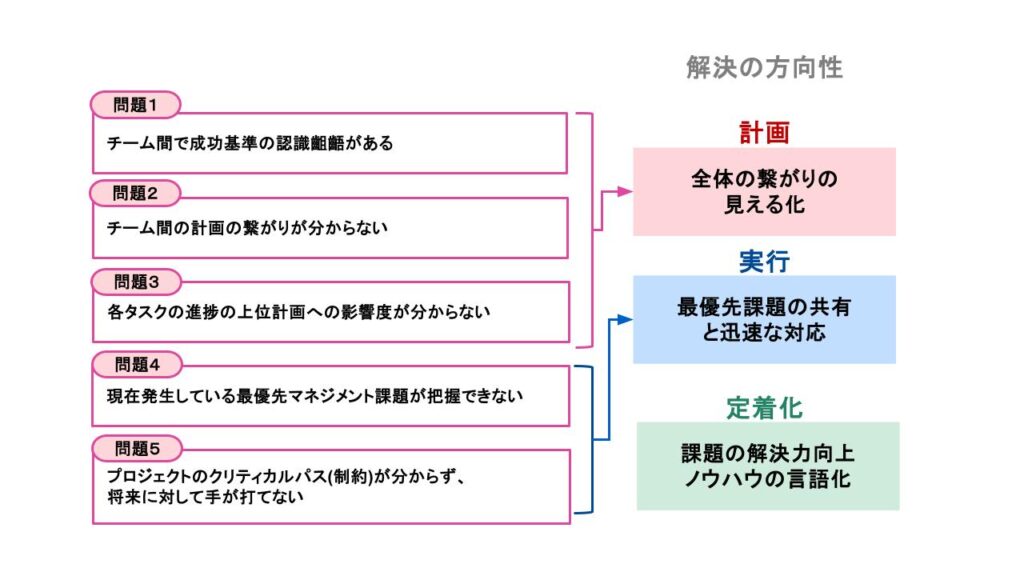

マネジメントの問題に対する解決の方向性

本プロジェクトでは、各チームの計画や進捗が個別最適化されていた結果、プロジェクト全体としての構造が見えにくくなっていた。また、課題の優先順位やプロジェクトの制約(クリティカルチェーン)に対する認識が不十分であり、適切な対応判断が遅れる要因となっていた。

これらのマネジメント上の課題に対し、プロジェクト全体の最適化を図るために、「計画」「実行」「定着化」の3つのフェーズに分けて、以下の方向性で解決に取り組んだ。

1. 計画:全体の繋がりの見える化

- チーム間でバラつきのあった成功基準の認識を統一し、共通のゴール設定を行う

- 各チームの計画の連携関係を整理し、プロジェクト全体のネットワーク構造を明確化

- タスクの依存関係と工程全体の構成を見える化することで、プロジェクトの全体像を可視化

2. 実行:最優先課題の共有と迅速な対応

- 現時点で最も重要な課題を組織全体で把握し、優先的に対応する体制を整備

- 各タスクの進捗が上位計画へ与える影響を可視化し、判断と対処を迅速化

- リアルタイムの進捗把握と定期的なレビューを通じて、遅延リスクに対する先手の対策を講じる

3. 定着化:課題の解決力向上とノウハウの言語化

- 課題に対する組織的な対応力を高め、属人化を排除

- 成功した手法や判断基準をドキュメント化し、他プロジェクトへの展開を可能とする

- 問題発生から対処までのプロセスを定型化することで、マネジメントの再現性を向上

これらのアプローチにより、計画精度と実行力の両立を図り、短期間かつ高品質なプロジェクト遂行を目指した。

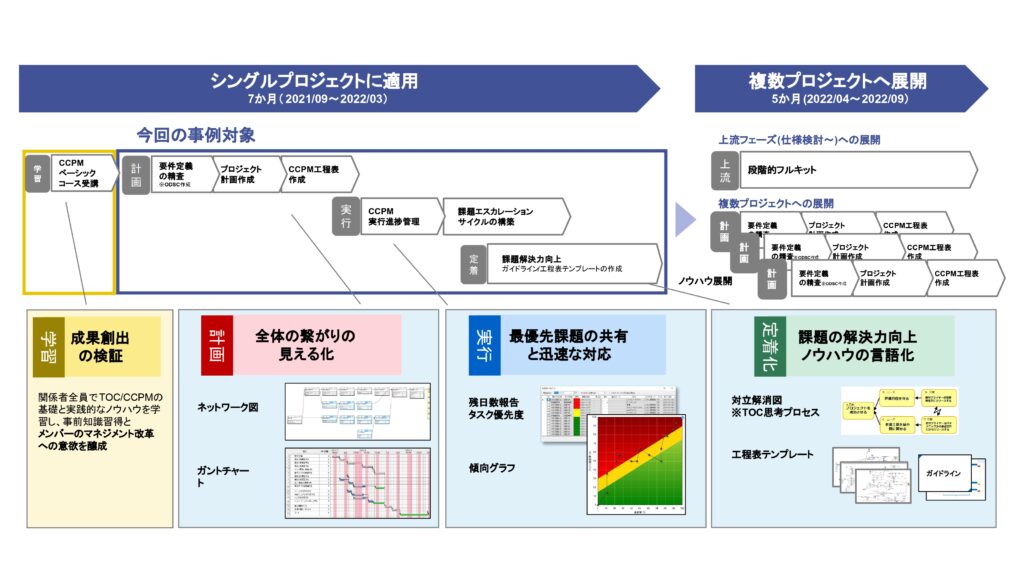

活動スケジュール

本プロジェクトでは、CCPMの考え方を取り入れ、「成果創出の検証」「全体の繋がりの見える化」「最優先課題の共有と迅速な対応」「課題の解決力向上とノウハウの言語化」の4つの視点からプロジェクトマネジメントの改革を推進した。これらを7か月間(2021年9月〜2022年3月)のシングルプロジェクトに適用したのち、複数プロジェクトや上流フェーズ(仕様検討段階)へと展開している。

1. 成果創出の検証(学習)

活動初期には、関係者全員がTOC/CCPMの基礎および実践的なノウハウを学ぶための教育を受講した。これにより、プロジェクト関係者の間に共通の言語とマネジメント改革への意識が形成され、計画策定や課題認識のレベルを統一する土台が築かれた。

2. 全体の繋がりの見える化(計画)

ODSC(目的・成果物・成功基準)の策定を通じて、プロジェクト全体のゴールを明確化。さらに、ネットワーク図やガントチャートを用いて各タスクの依存関係を可視化し、全体構造の中での各チームの位置づけを明らかにした。これにより、属人的な進め方から脱却し、組織全体での連携体制が構築された。

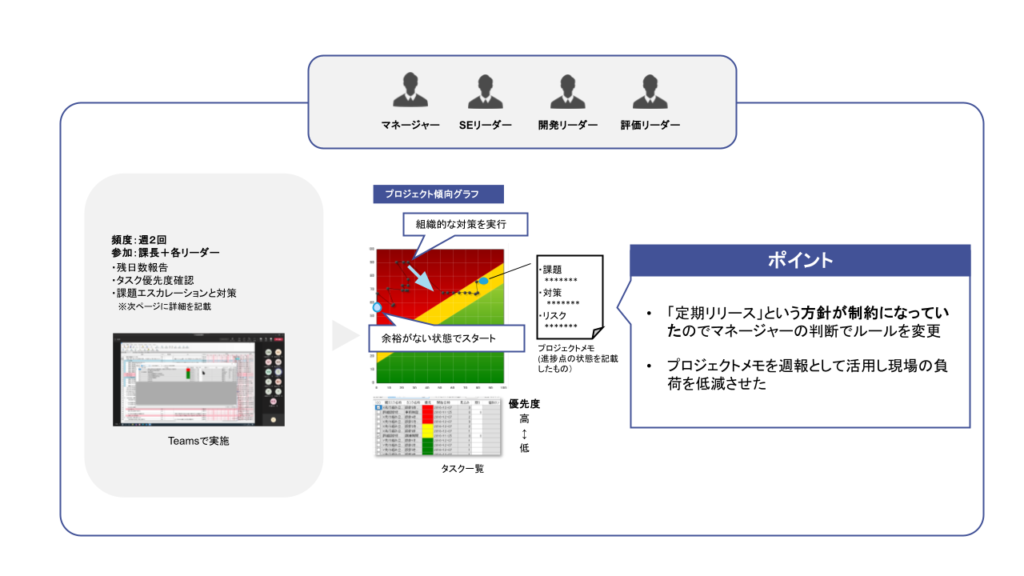

3. 最優先課題の共有と迅速な対応(実行)

実行フェーズでは、週2回の進捗確認とタスクの優先順位付けを徹底。残日数報告や傾向グラフを活用して、遅延リスクをリアルタイムで把握したうえで、優先度の高い課題を即時にエスカレーションし、チーム横断で対応を図る体制を整えた。結果として、全体のスループットが向上し、限られた期間での開発完了に貢献した。

4. 課題の解決力向上とノウハウの言語化(定着化)

活動を通じて得られた解決知見は、TOC思考プロセスのひとつである対立解消図や工程表テンプレート、ガイドラインとして形式知化された。これにより、属人化のリスクを抑えつつ、他プロジェクトや将来の取り組みに転用可能な仕組みが整備された。活動終盤には、これらのナレッジをもとに複数プロジェクトへの段階的展開が進められた。

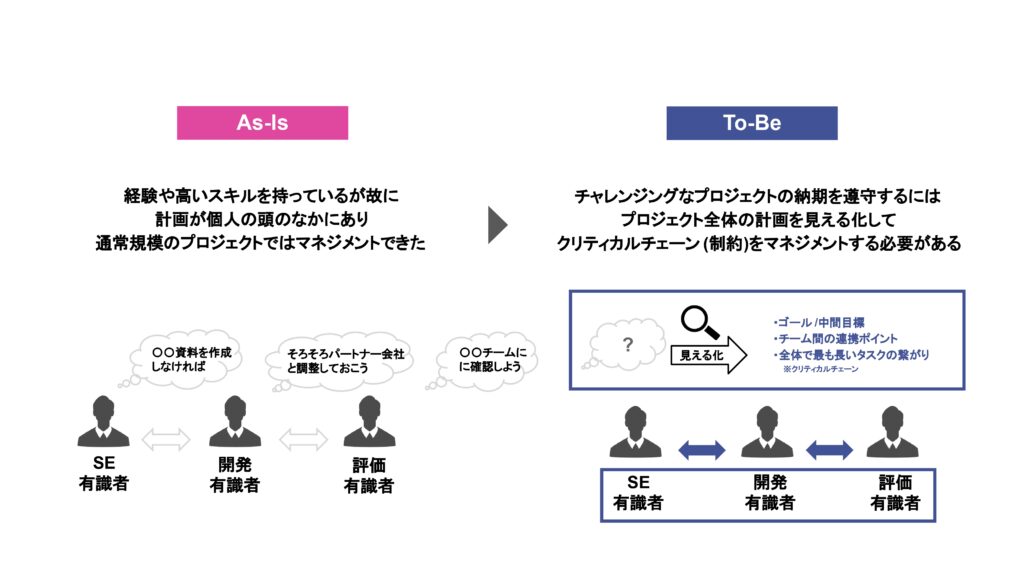

計画:全体の繋がりの見える化

今回のプロジェクトでは、従来の進め方に限界があることが明らかになった。そこで、CCPMを用いて、計画そのものの見直しに取り組んだ。その際に目指した、As-IsからTo-Beへの変化目標は以下の通りである。

As-Is:個人の頭の中にある計画

これまでは、経験やスキルを持った有識者が、それぞれの判断で動いていた。「資料を作成しなければ」「パートナー会社と調整しておこう」といった判断が個人に委ねられ、SE・開発・評価など各チームが独立して進行していた。

通常規模のプロジェクトであればこうした進め方でも成立していたが、仕様変更や短納期といった条件が重なる今回のようなケースでは、情報の断絶や計画のズレがリスクとなりかねなかった。

To-Be:全体構造の見える化と制約の管理

そこで目指したのは、プロジェクト全体の構造を「見える化」することである。ゴールと中間目標を明確にし、チーム間の接続点や、納期に影響を及ぼすクリティカルチェーン(制約の連鎖)を特定。これにより、誰がどこで、何をボトルネックとしているかを全員が把握できる体制を整えた。

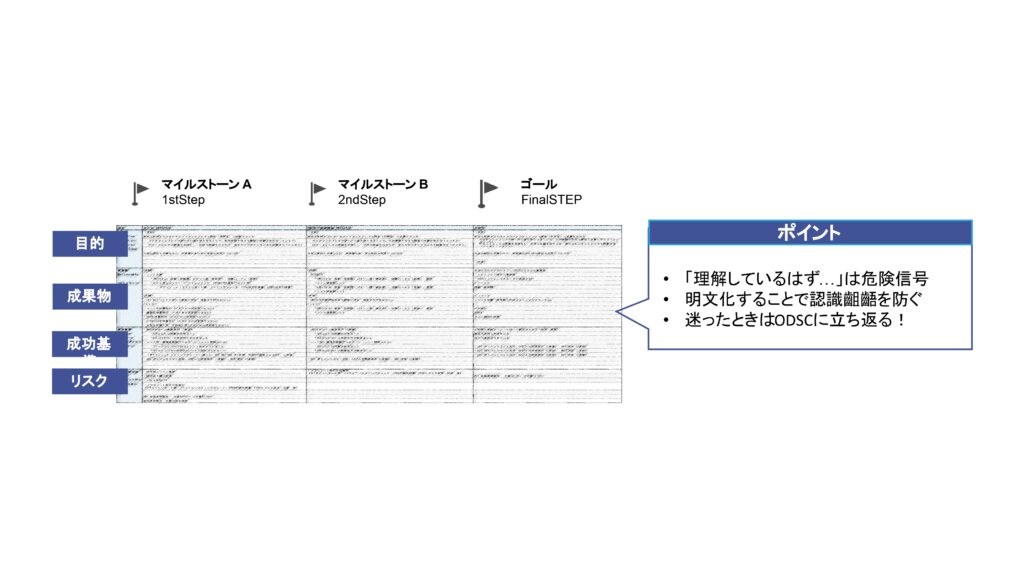

1. 目的・成果物・成功基準(ODSC)の共通認識化

まず、計画策定の初期段階では、プロジェクトの「目的」「成果物」「成功基準」を各チームで文書化する取り組みを行った。その結果、チームごとに同じ言葉でも認識が異なっていたことが明らかとなった。

たとえば「成果物」ひとつとっても、あるチームは『技術的完成』を指し、別のチームは『顧客への引き渡し可能な状態』を指していた。このズレは進行において齟齬や手戻りを生む原因になる。

そこで、ODSCを明文化し、定期的にメンバー間で再確認することで、「理解しているつもり」を排除し、共通言語として浸透させた。迷ったときには必ずODSCに立ち戻る、というルールを設けたことも、意思決定の軸として効果的だった。

2. プロジェクトの全体計画を見える化

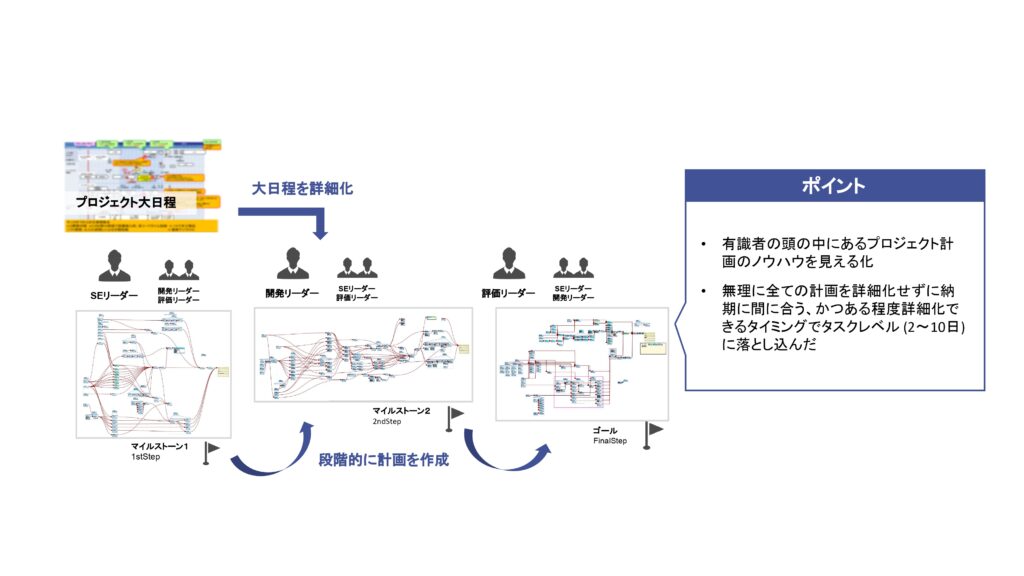

次に取り組んだのは、プロジェクトのタスク構造と進行手順を「見える化」することだった。

まず月単位で整理されていた大日程を、週単位の粒度まで落とし込み、各マイルストーン(1st Step、2nd Step、Final Step)に向けて何を誰がいつまでに行うのかを明確にした。

この過程では、SE・開発・評価の各領域のリーダーが集まり、洗い出したタスクを線で結び、依存関係を視覚的に整理。その中で、属人的に処理されていた工程や、特定のメンバーしか把握していなかったノウハウを引き出し、標準テンプレート化することができた。

また、すべてのタスクを最初から細かく定義せず、「詳細化のタイミング」を設けて段階的に進めることで、計画作業の負荷と実行の柔軟性を両立させた。

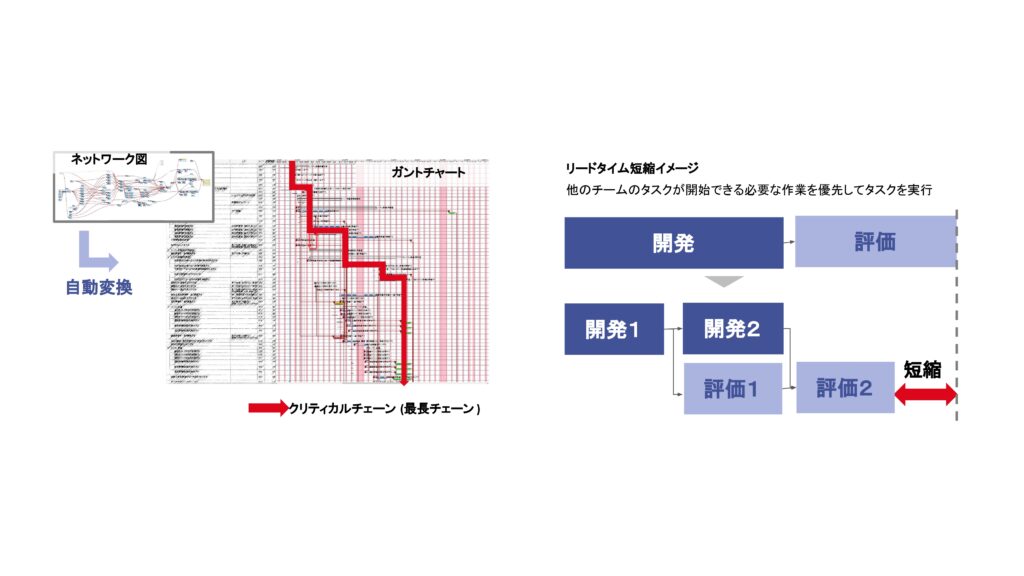

3. クリティカルチェーンの特定とリードタイムの短縮

計画の精度を高める上で最も重要だったのが、プロジェクト全体の中で「どのタスクが最も時間の制約になっているか」を把握することである。従来は各チームが個別に見積もったスケジュールを積み上げていたため、納期を大幅に超える恐れがあった。

そこで、各タスクの繋がりをネットワーク図として可視化し、自動的にガントチャートへ変換。その上で、全体で最も長く連なっているタスクの経路=クリティカルチェーンを特定し、その短縮を優先した。

具体的には、「他チームの作業開始に影響する作業」を優先的に処理することで、プロジェクト全体の停滞時間を削減。結果として、単なる部分最適ではなく、組織全体として納期を守るための計画が構築された。

実行:最優先課題の共有と迅速な対応

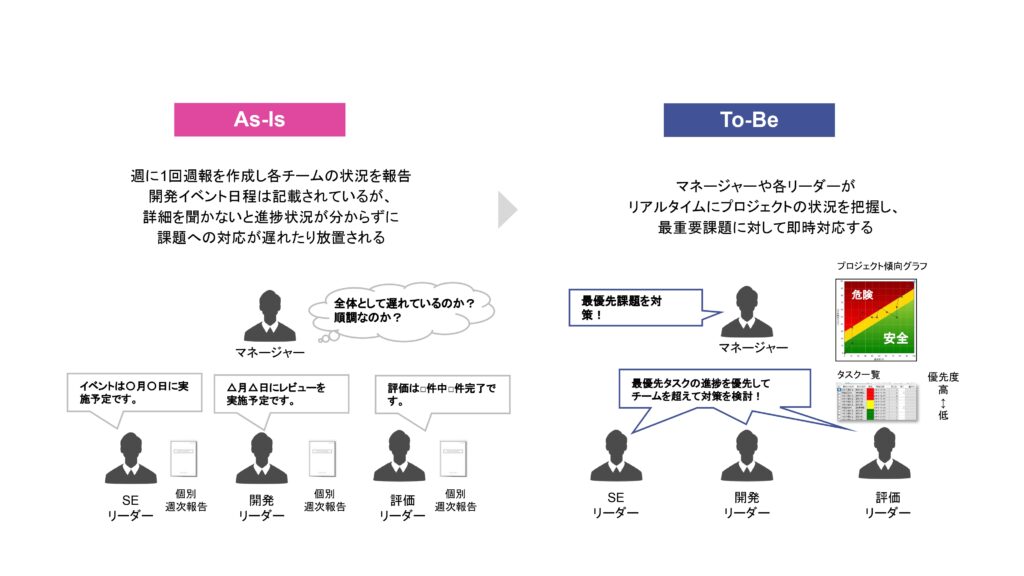

導入前のプロジェクトでは、従来の進捗報告や課題管理の方法において、プロジェクト全体の遅れや優先課題が見えづらいという課題があった。そこで、状況把握と対応スピードの強化に取り組んだ。その際に目指した、As-IsからTo-Beへの変化目標は以下の通りである。

As-Is:形式的な週報と属人的な判断

従来は、週1回の週報で各チームのリーダーが進捗状況を報告していた。「イベントは○月○日に実施予定」「△月△日にレビュー予定」といった情報は記載されていたが、詳細を聞かないと進捗の意味合いや課題の深刻度が分からず、マネージャーは「全体として順調なのか」「遅れているのか」の判断がつかない状況にあった。

その結果、課題への対応が遅れたり、見逃されたまま放置されてしまうケースも発生していた。

To-Be:リアルタイムの可視化と即時の課題対応

そこで目指したのは、マネージャーや各チームリーダーがリアルタイムでプロジェクトの状況を把握し、最優先課題に対して即時に対応できる体制である。

具体的には、「残日数」「傾向グラフ」「タスクの優先度」といった定量的な情報を共有することで、危険なタスクやチーム横断での対処が必要なポイントを早期に特定。全体遅延の兆候があれば、進行中でもその場で方針転換やリソース再配分ができるようにし、組織全体で対応するマネジメントへと転換を図った。

1. プロジェクト進捗会議でチーム間で“遅れ対策”を即実行

プロジェクトの進行中に最も重視したのは、「遅れ」に対する即応性である。そのために導入したのが、週2回の進捗会議を軸としたチーム横断の実行管理である。

会議では、各リーダーが「傾向グラフ」や「タスクの優先度一覧」を共有しながら、ゴールやマイルストーンに対する進捗の“危険度”を確認。進捗が遅れている箇所については「何を待っていますか?」と原因を明確化し、停滞している時間=“待ち時間”を削減することを徹底した。

実際の例として、ある評価工程が「ソフトの定期リリース待ち」により着手できていなかったが、進捗会議で共有されたことで、リリースの前倒しが可能と判断され、即座に対応方針が変更された。

また、従来「定期リリースが原則」とされていた運用ルールも、マネージャーの判断により柔軟に変更できるようになり、課題への機動的な対応が可能となった。

進捗状況や判断記録は「プロジェクトメモ」として週報にまとめられ、各リーダーが手作業でテキストでまとめていた週報を廃止したことで、現場の負担軽減につながった。

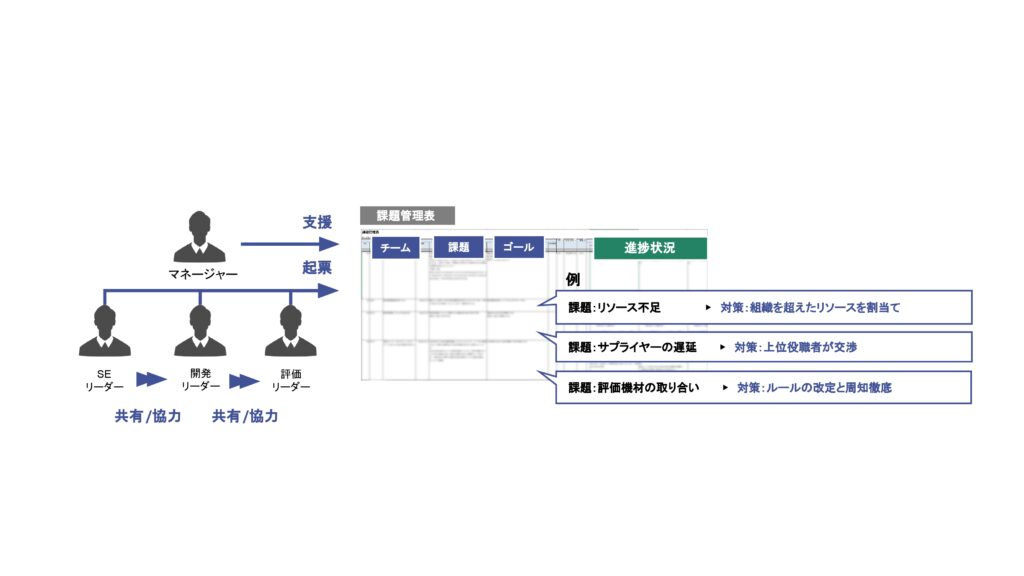

2. マネジメントの最重要課題を滞留させない

技術的な課題は現場レベルで共有・対応が進んでいた一方で、マネジメント領域の課題、特に他部門や社外との連携が必要なものは、エスカレーションされずに滞留する傾向があった。

「仕方がない」「社外が原因だから待つしかない」といった認識が蔓延し、対応が遅れる事例も見られた。

そこで導入されたのが、「マネジメント課題を即時に可視化し、上位層が判断・介入する体制」である。課題管理表上では、リソース不足やサプライヤー遅延、評価素材の調整などが明示され、マネージャーが起点となって社内外への支援要請や交渉を行うようになった。

例:

- 課題:リソース不足 → 組織横断でリソースを再配分

- 課題:サプライヤー遅延 → 上位職層による交渉を即実施

- 課題:評価素材の取り合い → ルール明文化と周知徹底で対応

このように、課題が上がってこないことを“前提”にしない運用へと変化したことで、滞留が減少し、メンバーも「組織が対応してくれる」という信頼感を持って能動的に動くようになった。結果として、マネジメント課題の解消スピードと現場の自律性がともに高まる形となった。

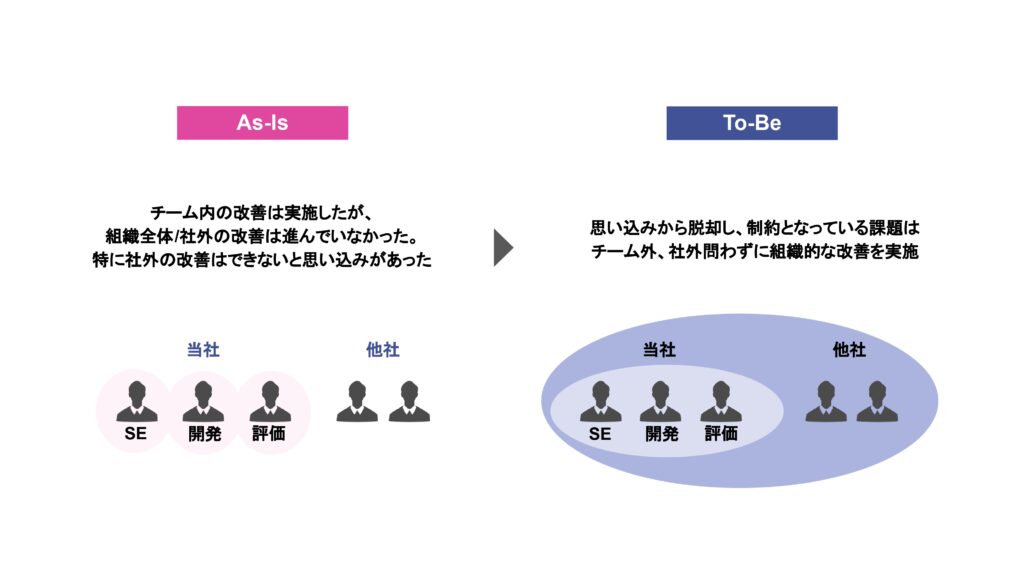

定着化:課題の解決力向上とノウハウの言語化

導入前のプロジェクトでは、従来の改善活動に限界があることが明らかになった。そこで、組織横断的な課題解決の仕組みづくりに取り組んだ。その際に目指した、As-IsからTo-Beへの変化目標は以下の通りである。

As-Is:チーム内での改善にとどまっていた

これまでも各チーム単位での改善は行われていたものの、部門間や社外の関係者を巻き込んだ全体最適の取り組みには至っていなかった。特に「社外は変えられない」「他社は関係外」といった思い込みが強く、組織の枠を超えた課題の共有や改善の働きかけが十分に機能していなかった。

To-Be:組織全体での課題解決

こうした固定観念から脱し、制約となっていた課題に対しては社外を含めたチーム全体で向き合う体制を整えた。SE、開発、評価といった社内の各機能に加え、他社を含む関係者との協力を前提とした連携構造に転換。従来は関与の対象外とされていた外部メンバーにも改善の意図を伝え、共に対応策を検討する姿勢を明確にした。結果として、組織の境界を越えて問題解決が図られ、プロジェクト全体の安定性と再現性が向上する成果へとつながった。

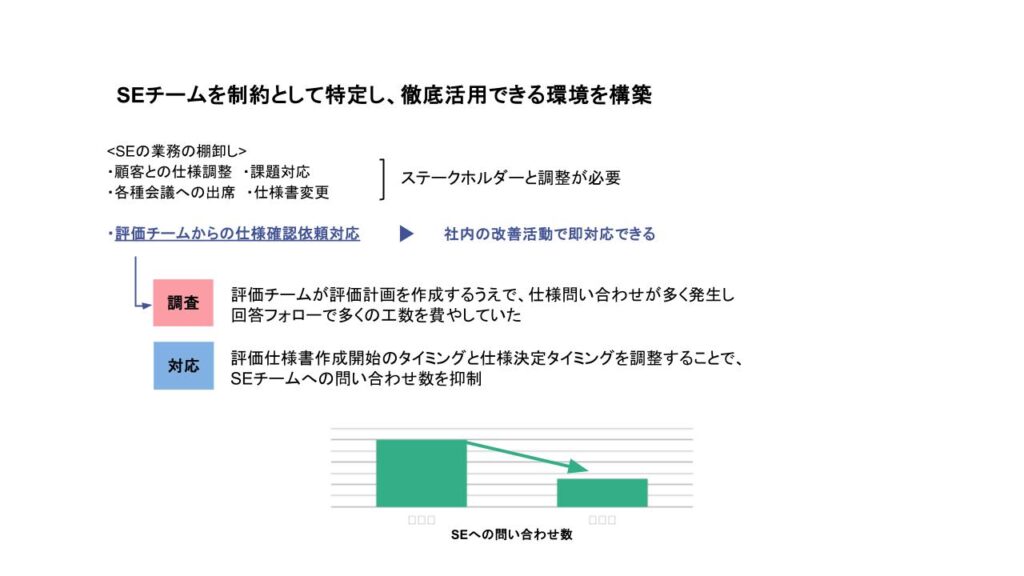

1 組織内の制約特定と徹底活用

プロジェクトの進捗に大きな影響を与えていたのは、SEチームの過剰な負荷であった。仕様調整や課題対応、会議出席など多岐にわたる業務をSEチームが一手に引き受けており、その中のひとつとして評価チームからの問い合わせ対応にも多くの時間を割かれていた。この状態が慢性化し、プロジェクト全体の進捗に大きな影響を与えていた。

そこで、SEチームを「制約」として明確に特定し、業務負荷の集中を緩和する取り組みを開始。具体的には、評価チームによるテスト仕様書のタイミングと、SE側での仕様確定のタイミングを調整し、早いタイミングでの問い合わせを抑制することで、SEチームの対応量を大幅に削減することができた。こうした改善は社内の判断のみで即座に対応可能であり、TOC(制約条件の理論)に基づく実践的な成果である。

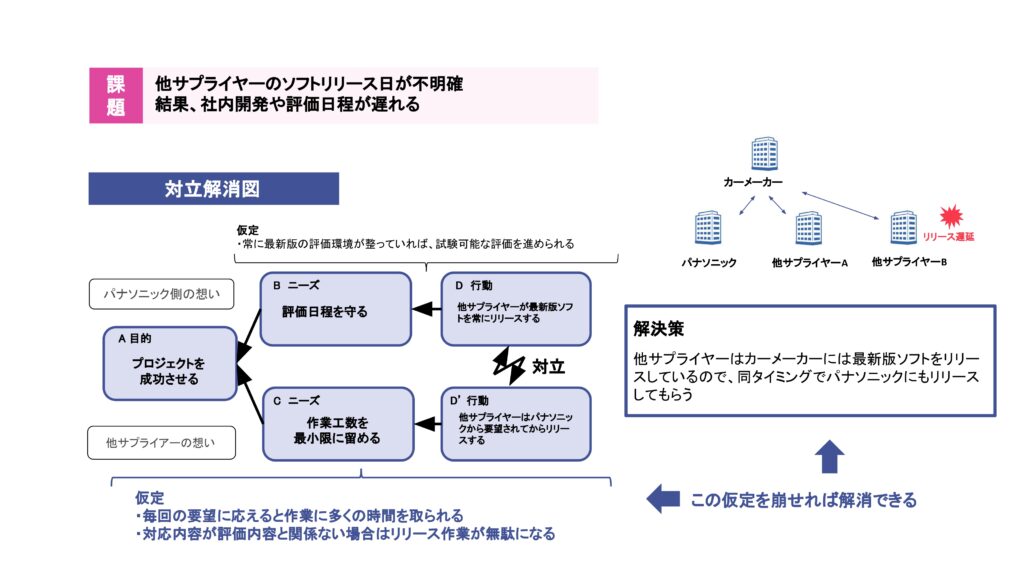

2 社外の遅れ要因をWin-Winとなる解決策で解消

プロジェクトにおけるもう一つの課題は、他サプライヤーのソフトリリース日が不明確であることだった。これにより、パナソニック側の評価開始が遅れ、全体スケジュールに影響を及ぼしていた。

この課題に対しては、TOCの「対立解消図」を活用。双方の目的である「プロジェクトを成功させる」という共通目標に立ち返り、パナソニックの「評価日程を守る」ニーズと、サプライヤーの「作業工数を最小限にしたい」というニーズの対立を整理した。その上で、カーメーカーには常に最新版ソフトを提供しているという既存の仕組みに着目し、同タイミングでパナソニックにも最新版を提供してもらうという方針を提示。これにより、両者にとって負担の少ない、かつプロジェクト全体にとって合理的な解決策を実現した。

まとめ

まとめと結果

本プロジェクトでは、従来の属人的な進め方では対応が難しい状況を打破するために、CCPMを導入し、組織横断でのマネジメント改革に取り組んだ。特に、開発リードタイムの短縮という明確な目標に向けて、計画段階から実行・定着に至るまでのプロセスを一貫して可視化・共有し、優先度に基づく迅速な意思決定と課題対応を実現した。

その結果、当初より2.5ヶ月の前倒しでプロジェクトを完了し、約18%のリードタイム短縮を達成。品質・納期の両立という高いハードルを越えることができた。単なるプロジェクトマネジメントのソリューションとしての導入にとどまらず、プロジェクトを通じてチーム内外の協力体制や認識の統一が進み、今後の継続的な改善・展開につながる実践的な成果が得られた。

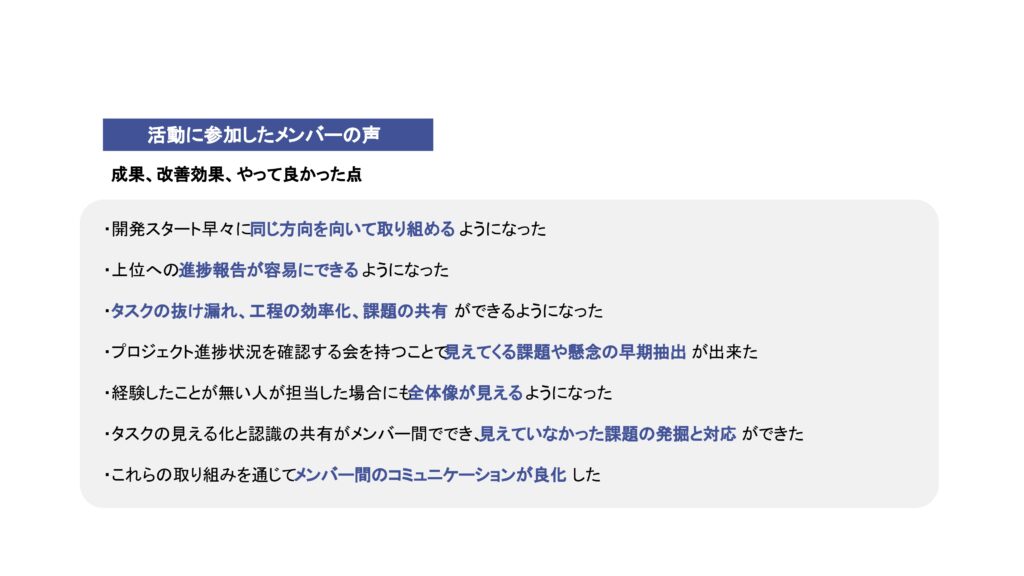

活動に参加したメンバーの声

プロジェクトに参加したメンバーからは、「チーム全体が同じ方向を向いて動けるようになった」「進捗報告や課題の共有が格段にスムーズになった」といった声が多く聞かれた。特に、タスクの抜け漏れや停滞にいち早く気づける仕組みが整ったことで、未経験者でも全体像を把握しやすくなり、自信を持って業務に取り組めるようになったという意見が印象的だった。

こうした変化は、メンバー間の認識のズレを減らし、現場のコミュニケーションやチームワークの質を向上させる効果を生んだ。プロジェクト管理の改革が、単なる管理手法の導入にとどまらず、日々の業務のあり方や組織文化にもポジティブな影響を与えたことがうかがえる。

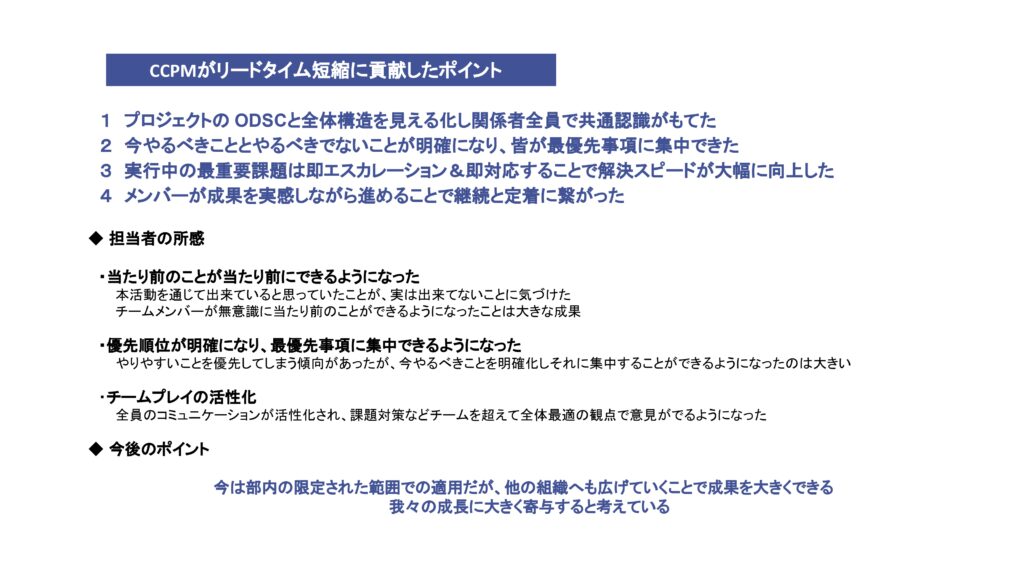

CCPMがリードタイム短縮に貢献したポイント

今回のプロジェクトにおけるCCPM導入は、単なる進捗管理の強化にとどまらず、次のような点で大きな成果に結びついた。

- ODSC(目的・成果物・成功基準)の明文化により、関係者全員が共通認識を持って行動できた

- やるべきこと/やらなくてよいことの区別が明確になり、優先事項への集中が実現された

- 実行中の最重要課題は即エスカレーションし、対応のスピードが大幅に向上した

- メンバー自身が進捗と成果を実感しながら取り組むことで、継続的な改善活動につながった

加えて、「当たり前のことが当たり前にできるようになった」「チーム全体が最優先事項に集中できるようになった」など、活動に対する自覚と成長も感じられており、今後は他の部門や組織への水平展開も期待されている。

ここまで、パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社 JPモビリティUX事業部 ビジュアルUXビジネスユニットにおけるCCPM導入の取り組みと、その成果をご紹介してきました。設計・開発・評価といった複数チームが関わる中で、従来は属人性に依存した計画や、部門間の情報断絶がリードタイム長期化の要因となっていました。今回、CCPMを用いた「全体の見える化」や「制約の特定と徹底活用」により、現場主導の連携体制が構築され、チャレンジ性の高いプロジェクトにおいても18%のリードタイム短縮を実現しました。

とはいえ、自社にCCPMを導入するとなると、「最初に何から着手すればよいか」「現場が本当に動くのか」といった疑問や不安を抱く方も多いかもしれません。そのような場合には、CCPMやTOC(制約理論)に基づくプロジェクトマネジメント支援を行うビーイングコンサルティングにぜひご相談ください。

当社では、製造業を中心に多数の現場への導入実績があり、段階的な支援を通じて定着までをしっかりとサポートしています。「プロジェクト計画見える化サービス」や「立ち上げ支援サービス」など、実務に即した伴走支援をご提供しています。

現在、「CCPM定着のための実践ポイント集」も無料で配布中です。また、CCPM導入に関心をお持ちの方向けに、実践的なノウハウを学べるセミナーも随時開催しています。ぜひ下記リンクよりご確認ください。

▼資料ダウンロードはこちら

https://toc-consulting.jp/download/

▼セミナー情報はこちら

https://toc-consulting.jp/seminar_infomation/