※本記事は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部ソリューション事業統括部における、CCPM導入事例セミナー発表資料をもとに構成している。

イベントリンク:https://cp.toc-consulting.jp/20250312

大規模ビルシステムの開発を担うパナソニック エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部(以下SE本部)。同本部では、システム全体を統合する新規プラットフォームの構築において、仕様の曖昧さや工程間の連携不足といった構造的な課題に直面していた。

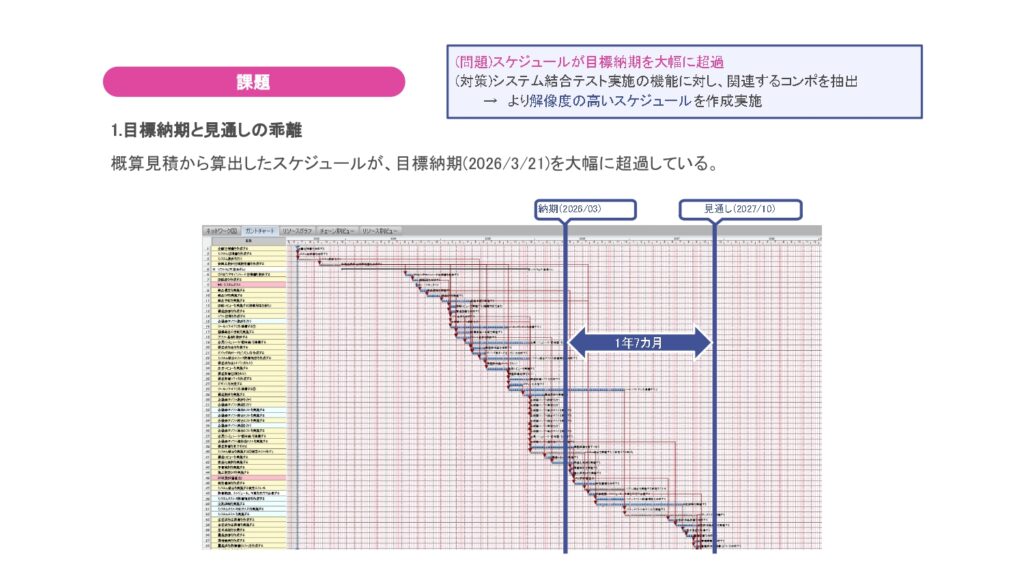

ソフト・ハード・システムの各分野が並行して開発を進める中で、仕様未確定のまま設計が進行したり、依存関係のあるタスク同士での認識齟齬が発生することで、手戻りや遅延が頻発。さらに、EOL対応などの突発業務が重なり、開発リソースが逼迫する事態に陥っていた。これにより、プロジェクトの遅延が常態化し、一部では予定納期を1年7カ月以上超過するケースも発生していた。

このような状況に対し、同本部はCCPM(クリティカルチェーン・プロジェクト・マネジメント)の導入を決断。プロジェクト全体のタスク依存関係を可視化し、クリティカルチェーンに基づいた再計画・優先順位の明確化・リソースの集中管理を進めた。

本記事では、プロジェクトの混乱をどのように「見える化」し、マネジメントの観点から課題解決へと至ったのか。上流工程の設計情報精度向上やEOL対応の優先度管理、属人化の是正といった組織課題へのアプローチを通じて、開発現場が抱える本質的な問題にどう立ち向かったのかを明らかにする。

プロジェクトマネジメント改革の概要

| 改革内容 | 属人化・肥大化・情報連携不足が進行していた大規模開発プロジェクトに対し、CCPMによる進捗の見える化とプロセス標準化を導入。上層部との情報共有を強化し、部門横断の連携と計画精度の向上を図った。 |

| 主な課題 |

|

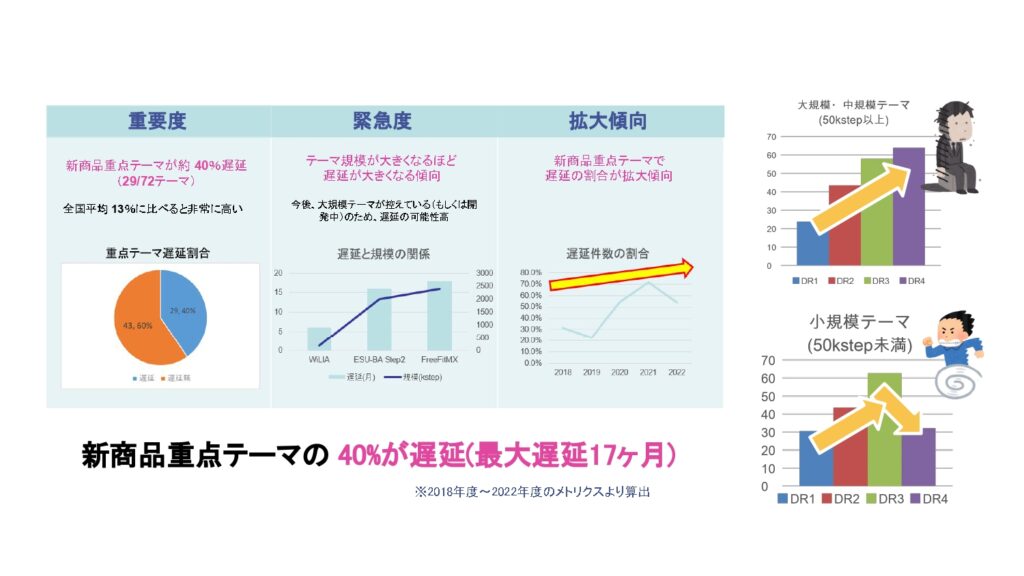

導入背景

開発体制の再構築が必要となった直接的な背景には、「遅延の常態化」がある。社内分析によると、2018年度から2022年度の新商品開発における重点テーマのうち、約40%が計画よりも遅延しており、最大で17ヶ月の大幅な遅れも発生していた。特にテーマの規模が大きくなるほど、遅延のリスクも増す傾向が顕著で、今後の大型プロジェクトでも同様の課題が予測されていた。

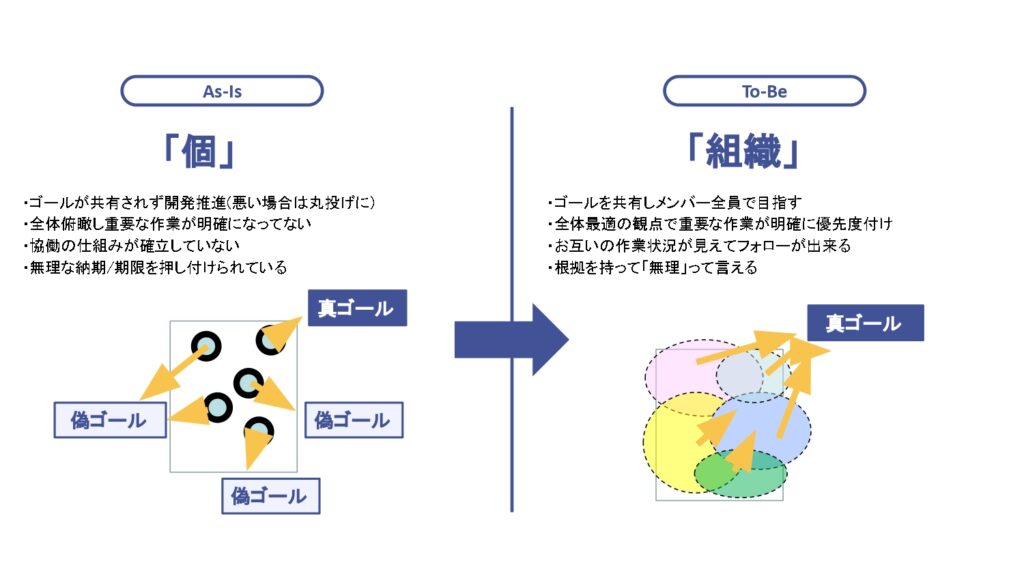

加えて、プロジェクトの運営が「個」に依存する形で進んでいたことも大きな問題だった。ゴールが共有されないまま各チームが独自に開発を進め、結果としてタスクの優先度が不明確になり、協働が成立しにくい構造が続いていた。無理な納期設定が現場に降りかかり、手戻りや負荷の偏りが日常化していた。

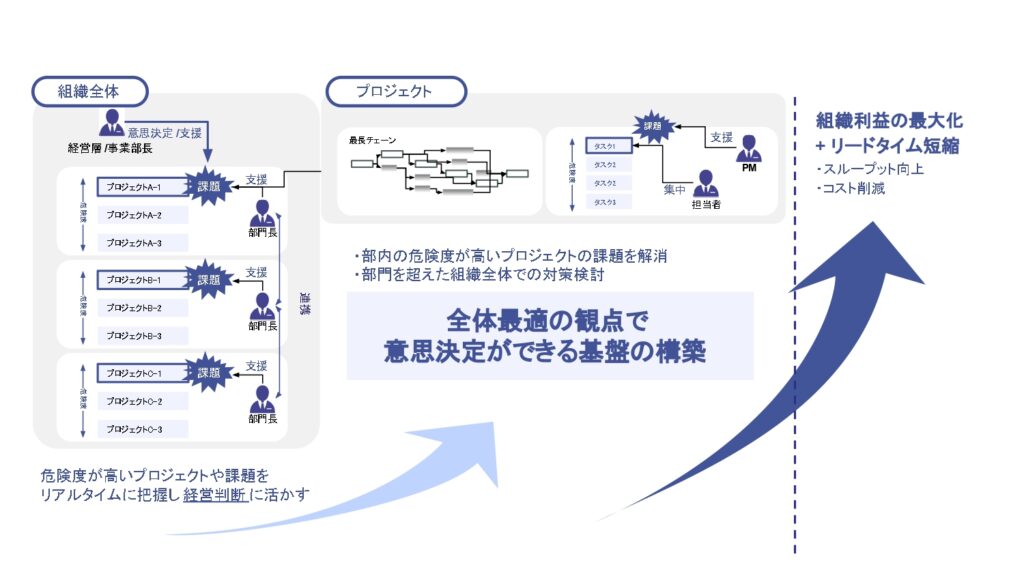

このような状況を打破するためには、開発現場だけでなく、組織全体がプロジェクトの全体像を把握し、適切な意思決定と支援が行える仕組みの整備が不可欠だった。CCPMの導入により、進捗や課題を“見える化”し、部門横断での連携とフォローが実現できる体制へと移行することで、開発の効率性と信頼性を同時に高める改革がスタートした。

大規模システムへの「見える化」適用

SE本部では、複雑かつ大規模なプロジェクトにおける進捗や課題を可視化するため、さまざまな「見える化」施策を段階的に導入した。その目的は、プロジェクト全体の構造や進行状況を関係者全員が共通認識できるようにし、判断の精度を高めることにあった。

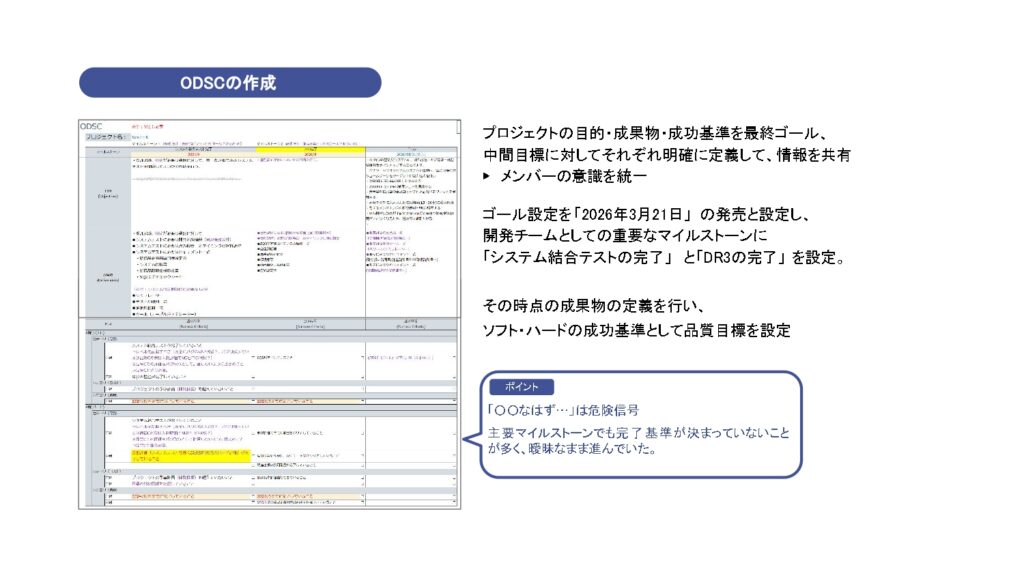

最初に取り組んだのは、「ODSC」と呼ばれる目的・成果物・成功基準を整理するためのドキュメントの作成である。これは、プロジェクトの最終ゴールと中間マイルストーンで達成しなければならない基準を明確に定義し、全員で共有することで、プロジェクトメンバーの認識を統一し、共通目標に向けて足並みを揃えることを狙いとしたものである。特に「2026年3月21日」の発売を目標とし、「システム結合テストの完了」を重要なマイルストーンとして設定し、ソフト・ハード両面の品質基準を定義した。

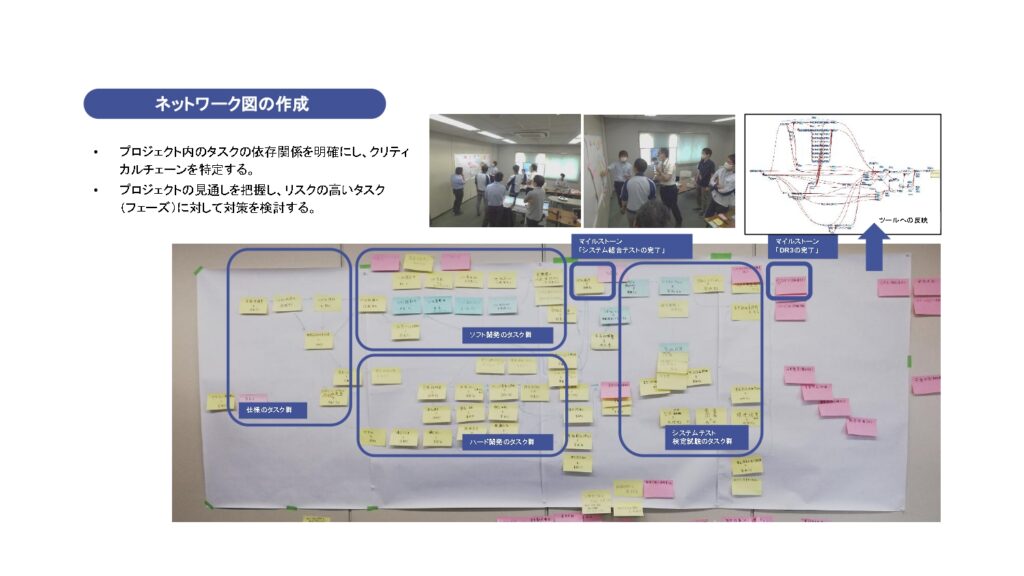

続いて、ネットワーク図の作成によって、プロジェクト内の各タスクの依存関係が可視化された。これにより、プロジェクト全体の見通しが明確になり、特にリスクの高い工程やフェーズに対して、早期に対策を講じるための判断がしやすくなった。付箋やホワイトボードを活用したワークショップ形式での作業を通じて、メンバー間の理解も深まった。

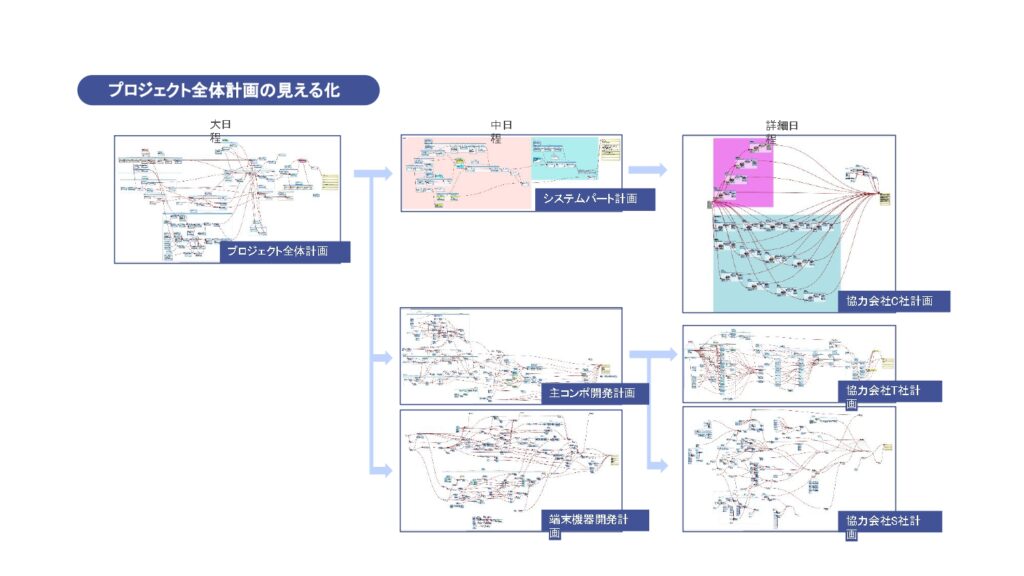

さらに、プロジェクト計画全体を複数の階層に分けて構造化し、粒度を揃えて見える化を実施した。大日程としての全体構成、中日程としてのシステムパート単位の計画、詳細日程としては協力会社や個別ユニットごとの開発計画が整理され、プロジェクトの全体像を一元的に把握する仕組みが整備された。

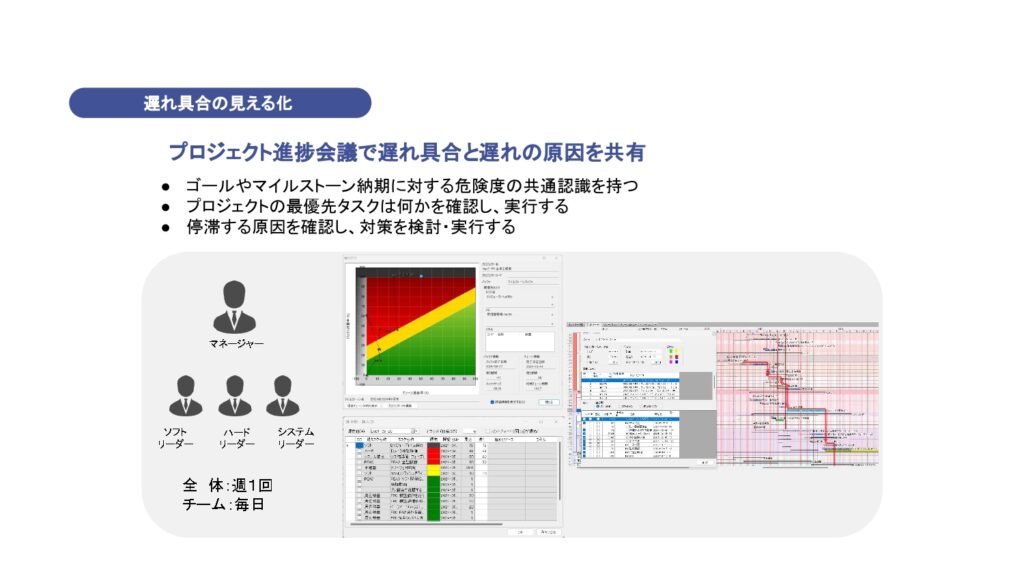

プロジェクトの進捗管理では、「遅れ具合の見える化」も取り入れられた。定期的なプロジェクト進捗会議において、遅延している工程やその要因をメンバー全員で共有し、どのタスクを最優先すべきかを明確にした上で、具体的な対策を検討・実行していった。この際、「バッファマネジメント」や「クリティカルチェーン上のタスクの集中管理」など、CCPMの中核的な手法も活用された。

加えて、見える化に基づく対策検討も体系的に行われた。遅延が発生した場合、当該タスクを早期に解決するための検討も必要だが、それ以外にも当該タスクが影響するチェーン(後続のタスク群)に目を向けて遅れを挽回する方法を検討していった。

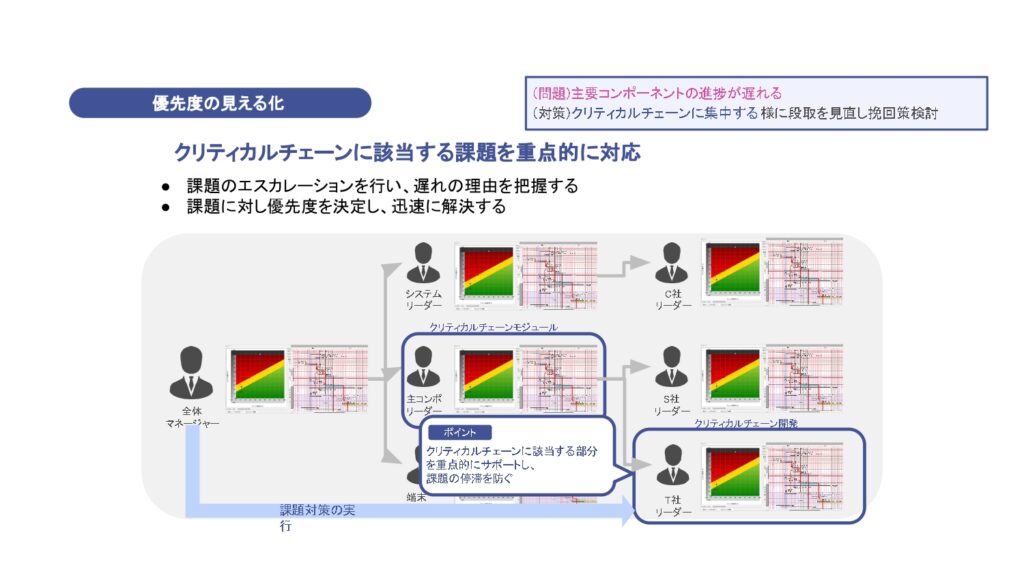

また、クリティカルチェーン上に存在する課題に対しては優先度を定め、重点的にリソースを投下する運用に移行した。協力会社とも連携し、停滞のリスクを抑えながら効率的な課題解決が進められた。

このようにして、SE本部は、CCPMの導入と「見える化」の徹底によって、プロジェクト全体の透明性を高め、納期遵守とリスク最小化の両立を実現する体制を構築した。

大規模システムへの導入時課題

プロジェクトの「見える化」を進めるなかで、当初は可視化によって明らかになった新たな課題への対応が求められた。特に大規模かつ複雑なプロジェクトでは、形式的に整備された計画が実態と乖離していたケースも多く、「見える化」の実施は単なる整理ではなく、本質的な問題をあぶり出す過程となった。

各マイルストーンに対する完了基準の曖昧さ

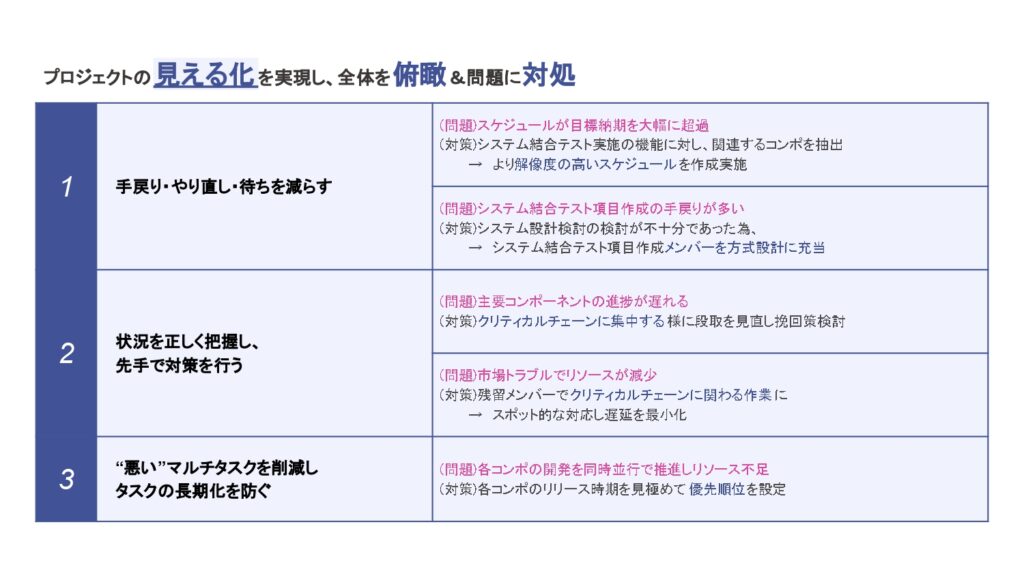

可視化によって浮かび上がった課題の一つは、各マイルストーンに対する完了基準の曖昧さであった。形式的には完了とされていたタスクも、実際には判断基準が明確でなく、メンバー間での認識のズレや作業の停滞を引き起こしていた。これに対しては、マイルストーンの成果物・成功基準を明確にし、より「解像度の高い(具体化した)スケジュール」の作成や、検討が不十分のまま完了としてしまっていた項目をあぶりだし、手戻りを未然に防ぐための仕組みが整備された。

また、リソースの最適配分を前提としたタスクの優先順位づけも実施され、“悪い”マルチタスクを避ける形で、長期化の防止と負荷の平準化が図られた。全体として、課題の俯瞰と早期の手当てにより、停滞リスクを最小化するプロジェクト運営が目指された。

初期スケジュールと現実の乖離

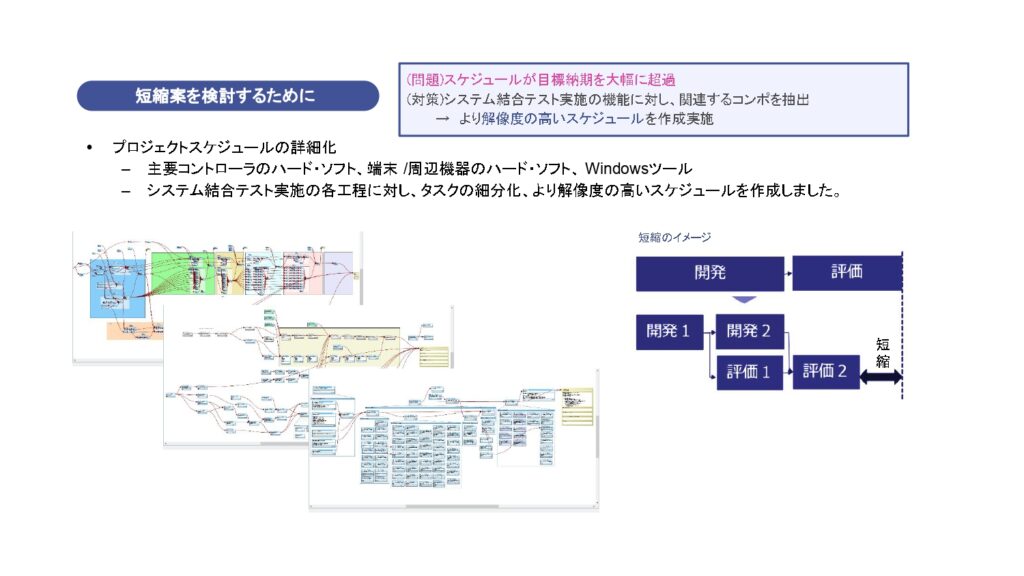

見える化が進む中で、特に深刻な問題として判明したのが、初期スケジュールと現実の乖離である。当初の目標納期(2026年3月21日)に対し、実際の見通しは1年7ヶ月遅れの2027年10月に達することが判明した。これにより、プロジェクトの遅延リスクが顕在化し、納期の実現可能性を再評価する必要に迫られた。

スケジュールの精度向上と短縮実現のため、各コンポーネント(ハード・ソフト・端末・周辺機器・ツール類など)におけるタスクを詳細に洗い出し、システム結合テストの各工程に対しても個別に分解・整理を行った。この細分化と工程間の連動把握により、開発と評価の並行処理が可能となり、スケジュール短縮の具体的な手段として活用された。

また、課題対応の優先順位を明確にするため、各リーダーが参加するレビュー体制を構築。特にクリティカルチェーン上のタスクに関しては、CCPM専用ソフトウェアを通じてリアルタイムに遅延状況を把握し、課題のエスカレーションとリソース再配分を迅速に行った。結果として、重要工程への集中的な対処が可能となり、全体進行のボトルネック解消に繋がった。

このように、見える化の導入は単なる情報の整理にとどまらず、組織内に潜在していた構造的な課題を明らかにし、それらに対して戦略的に対応する基盤となった。プロジェクトの成功には、こうした“可視化による気づき”を起点とした柔軟かつ論理的な運用が不可欠であることが示された。

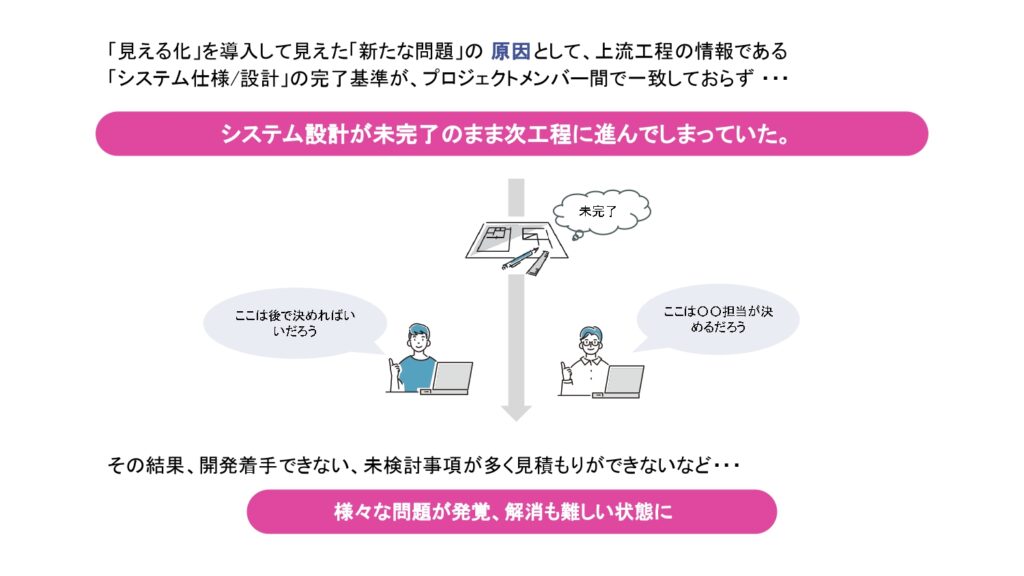

「見える化」を導入して見えた「新たな問題」

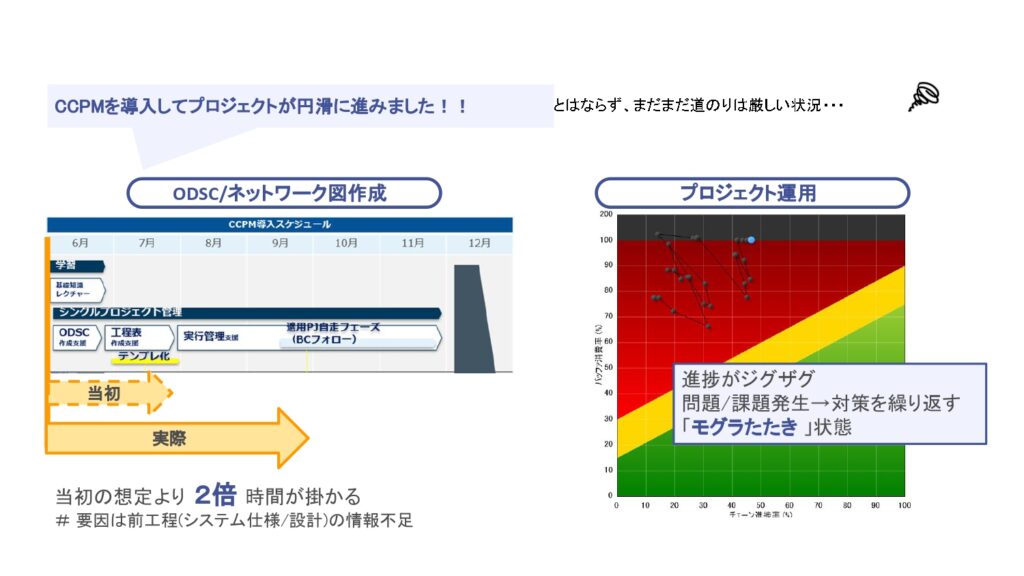

プロジェクト管理手法としてCCPMを導入した当初、期待されたような「円滑な推進」とはならず、むしろプロジェクトの複雑さや準備不足に起因する新たな課題が顕在化した。

CCPM導入初期のフェーズでは、プロジェクト構造を整理するためにODSC(目的・成果物・成功基準)やネットワーク図を作成したが、その作業には当初想定の2倍の時間を要した。背景には、前段階(特にシステム仕様や設計)の情報不足があり、タスクの洗い出しや依存関係の明確化に大きな労力を割く必要があった。

また、導入後のプロジェクト運用においても、進捗は安定せず、課題の発生と対策を繰り返す「モグラたたき」状態に陥っていた。進捗管理のバッファグラフでは、赤帯の領域に多くのプロットが集中し、バッファ消費率が高止まりするなど、リスクが高い状態が続いた。プロジェクト可視化の取り組みは、問題の把握を容易にした一方で、既存の課題構造の深刻さを浮き彫りにする結果となった。

可視化によってプロジェクトの構造や進捗状況が明確になったことで、従来は気づきにくかった「組織構造上の課題」が浮かび上がった。

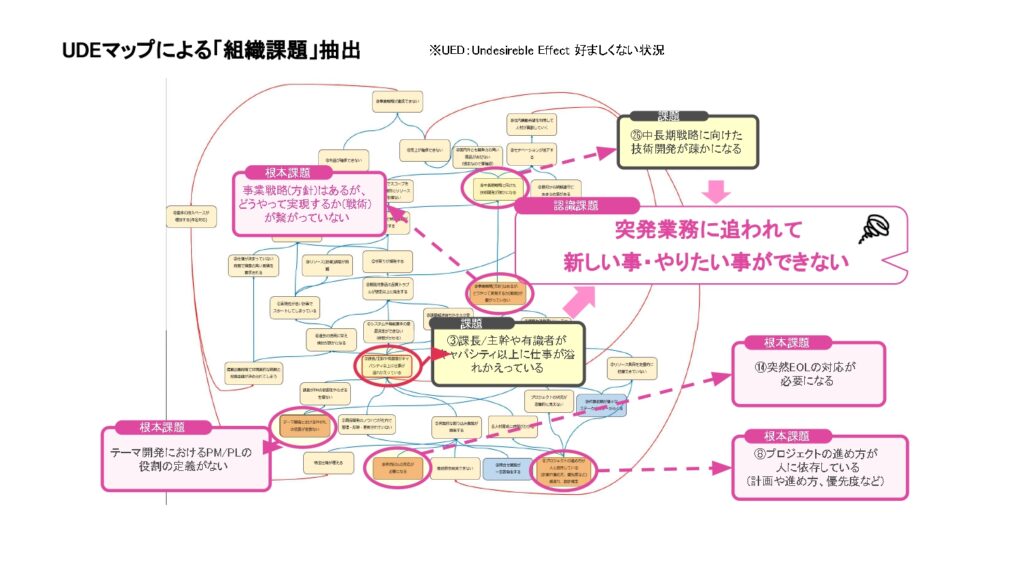

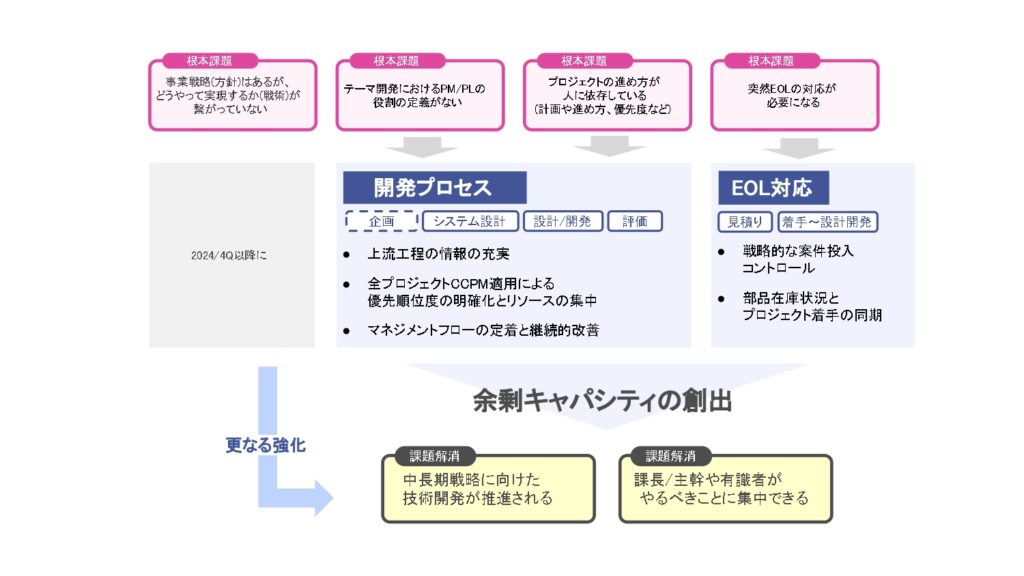

UDE(Undesirable Effect:好ましくない状況)マップを作成し、課題同士の因果関係を整理した結果、「突発業務に追われて新しいこと・やりたいことができない」という状態が組織のボトルネックになっていることが判明した。その背景には、以下のような根本的な課題が存在していた:

- 事業戦略(方針)はあるが、どうやって実現するか(戦術)が繋がっていない

- テーマ開発におけるPM(プロジェクトマネージャー)/PL(プロジェクトリーダー)の役割の定義がない

- 突然EOLの対応が必要になる

- プロジェクトの進め方が人に依存している(計画や進め方、優先度など)

このように課題の因果関係の見える化によって好ましくない結果を生み出す「根本課題」が組織全体に共有されることで、はじめて本質的な改善に向けたアクションが検討されるようになった。

課題構造をマッピングした結果、開発現場が過負荷により疲弊していることが、プロジェクトの停滞だけでなく、中長期戦略の技術課題が十分に検討されない要因となっていることが明らかになった。

この根本原因に対し、今回は以下の2点に重点的なアプローチを行った:

- 開発プロセスの見直し

事業戦略と現場施策の断絶、PM/PLの役割定義の不在、属人化した進め方など、開発の足元を支える仕組みそのものを再設計。

- EOL(End of Life)対応の強化

突発的に発生するEOL対応が計画外の業務として現場を圧迫していたため、あらかじめ情報を整理し、対応策を組み込むことで外乱耐性を向上。

これらの取り組みにより、根本課題が段階的に解消され、開発現場に余剰キャパシティが生まれた。

その結果として、

- 中長期戦略に向けた技術課題の検討が可能となった

- 課長/主幹や有識者に業務が集中していた状況も緩和された

という構造的な組織課題の改善につながった。

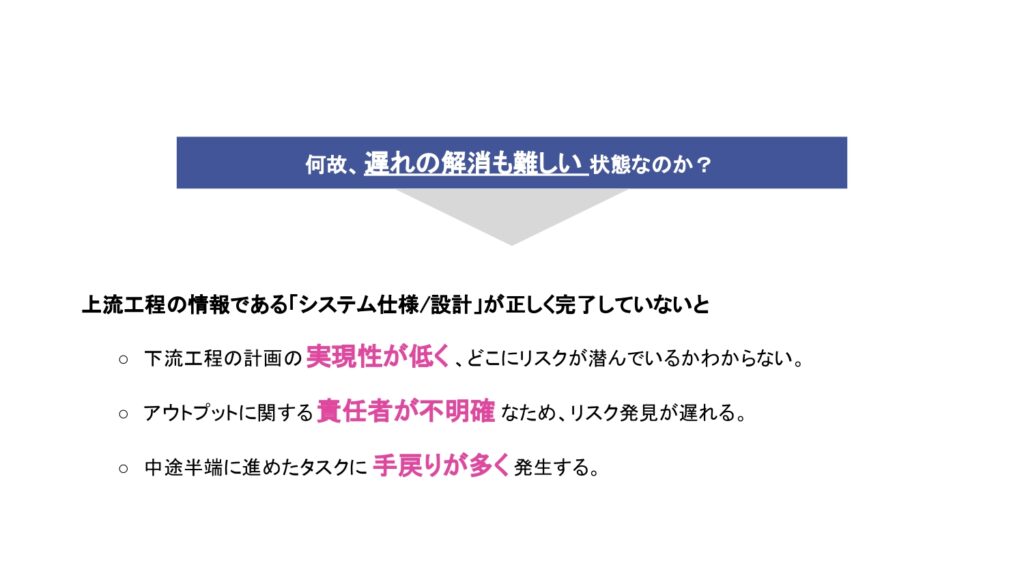

【組織課題対策】開発プロセス

「見える化」の導入により、顕在化した開発プロセスの上流工程に潜む構造的な問題。最大の課題は、システム仕様・設計に関する「完了の定義」が曖昧であり、プロジェクトメンバー間で認識が一致していなかった点にある。その結果、設計が未完了のまま次工程に進んでしまい、開発着手の遅れや見積もり不能な領域の拡大、未検討事項の多発が起きた。

不確実な情報を前提に進行するプロジェクトでは、下流工程の計画の実現性が著しく低下する。さらに、成果物に対する責任者が不明確な状態では、リスクの発見が遅れ、問題の顕在化が後手に回る。中途半端に進行したタスクには手戻りが多く発生し、遅延の解消も難しい状態が継続する。

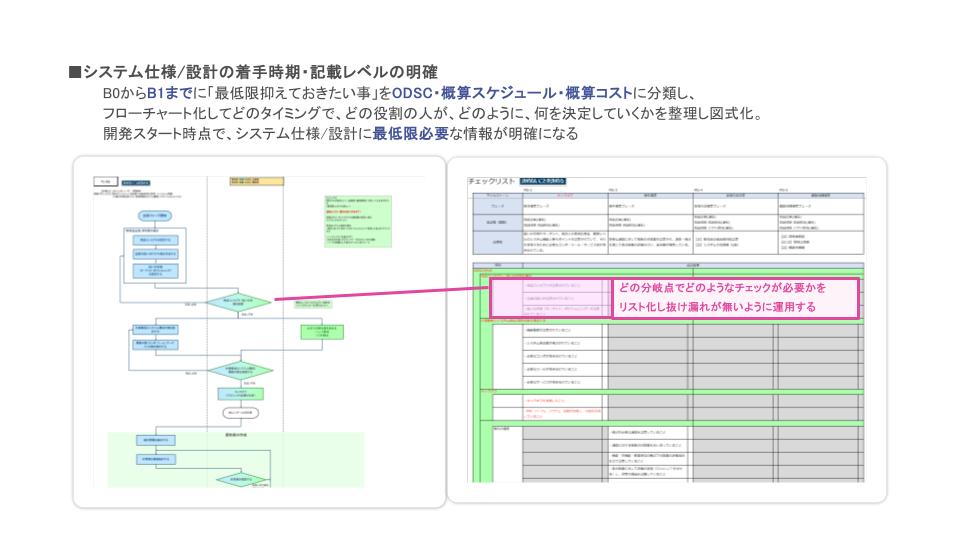

これに対し、開発プロセスの上流工程で扱う情報の定義と整備が進められた。具体的には、開発着手前(プロジェクト立ち上げ時)に「最低限抑えるべき情報」を明確化し、ODSC(目的・成果物・成功基準)、概算スケジュール、概算コストといった要素に分類。誰が・いつ・どのように意思決定を行うかをフローとして図式化することで、属人的な判断を排除し、共通理解のもとでタスクを開始できる体制が構築された。

こうした取り組みにより、設計情報の精度が一定水準を確保されるようになった結果、下流工程の計画根拠が明確となり、実行可能性が大幅に向上。成果物に対する責任範囲も明確になったことで、リスクの早期発見・対応が可能となり、プロジェクト全体の手戻りも大きく抑制された。

これらは単なる作業管理の改善にとどまらず、プロジェクト構造そのものの健全性を取り戻すための基盤整備であり、大規模開発における「開発プロセスの上流工程の可視化と標準化」の重要性を示す取り組みとなった。

【組織課題対策】EOLテーマ対応

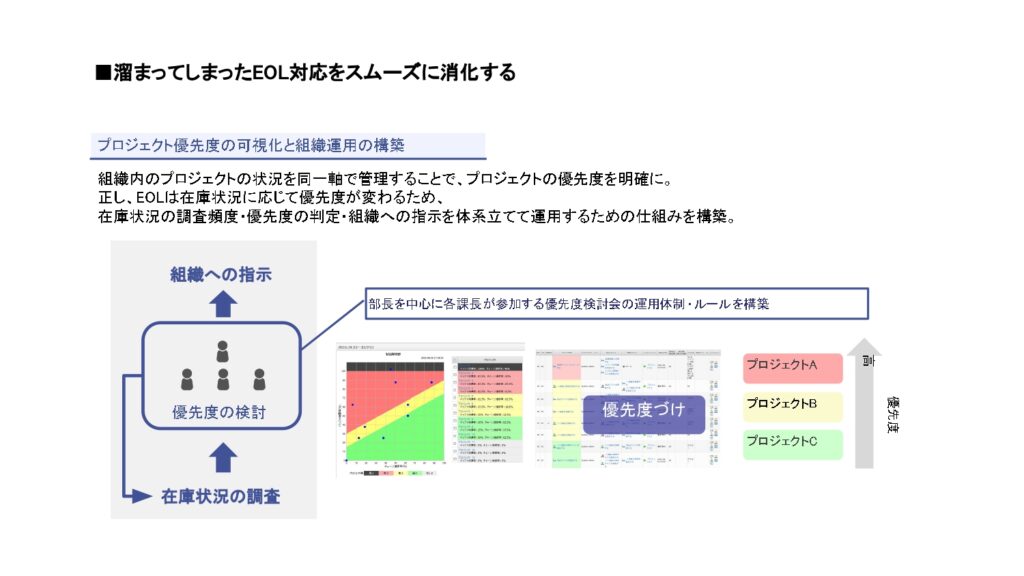

EOL(End Of Life)対応に関しては、従来「溜まってから対応する」傾向が強く、現場は慢性的にリソース不足と納期遅延に悩まされていた。特に重要部品の供給終了がプロジェクトの進行に突発的な影響を与えるため、EOLテーマの発生時には、迅速な優先順位付けとリソース配分が求められる構造だった。

この問題に対し、まずは「優先度をつけたEOLマネジメント」の仕組みを導入した。プロジェクトの優先度を在庫状況や業務インパクトに応じて明示し、意思決定の仕組みを構築。これにより、属人的な判断から脱却し、組織横断での整合性ある対応が可能となった。

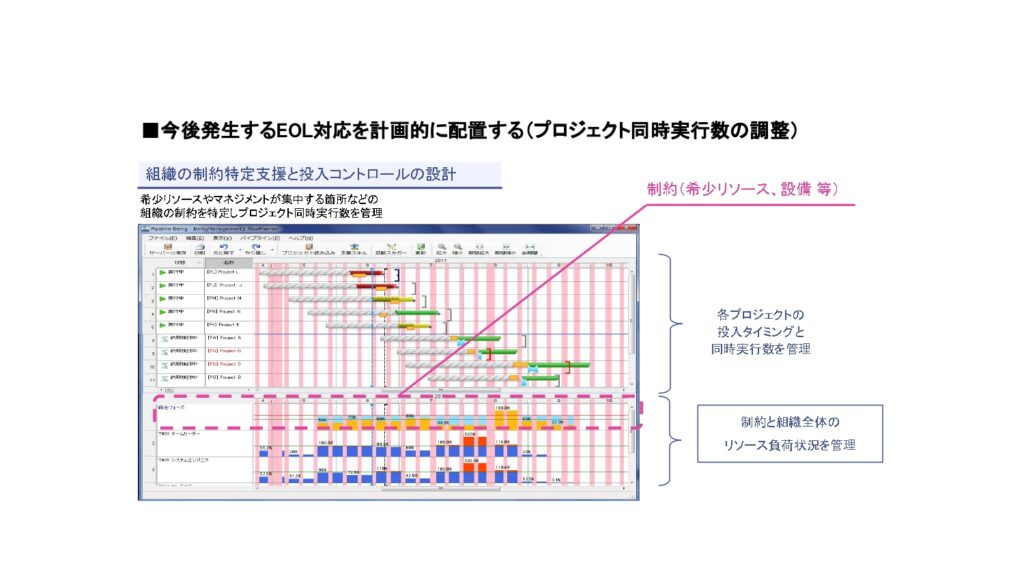

加えて、将来的なEOL対応が組織に与える影響を見越し、プロジェクトの同時実行数を調整する体制も整備した。リソースの集中タイミングやボトルネックとなる設備・担当の可視化を行い、それをもとにプロジェクトの開始時期を計画的にコントロール。特に、希少リソース(専任人材や特定設備など)の投入を戦略的に調整することで、混乱を未然に防ぐ仕掛けを施している。

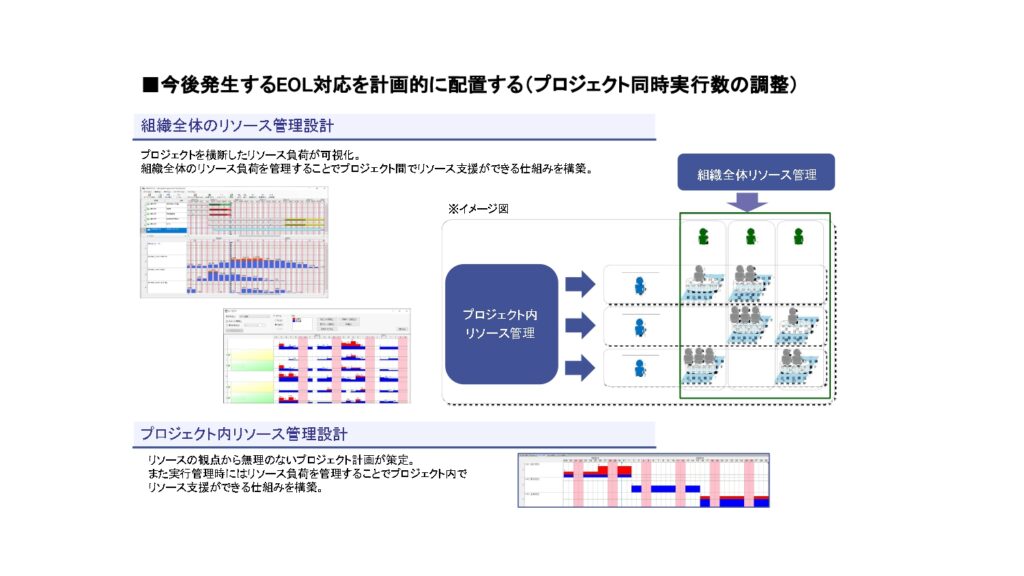

さらに、組織全体のリソースマネジメントを設計し、プロジェクト間での負荷分散と支援体制を確立。これにより、個々のプロジェクト内で無理のある計画を立てず、負荷が高まった際には組織全体でのヘルプが機能するような支援構造を整えた。特に、プロジェクト内外でのリソース状況の共有と、横断的なマネジメントの連携により、対応の柔軟性が格段に向上した。

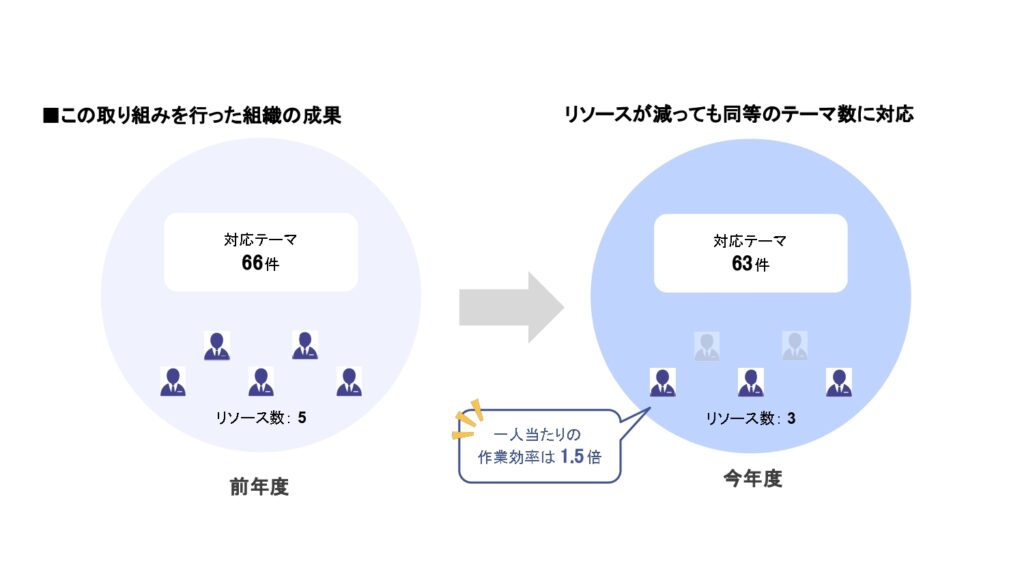

こうした取り組みの成果として、前年度はリソース5名で66件のテーマに対応していたところ、今年度はリソースを3名に削減しながらも63件に対応する結果となった。すなわち、リソースが減ってもテーマ数がほぼ維持された点において、一人当たりの作業効率は約1.5倍に向上。これは、優先度付けと組織的判断の仕組み化により、対応工数の平準化と重複業務の排除が可能になった結果と言える。

今回明らかになった課題は、SE本部に特有のものではなく、他の事業部や組織でも同様に発生している可能性が高い。特に、上流工程の情報不足やリソースの逼迫、EOL対応の滞りといった構造的な問題は、開発業務を担う全ての部門に共通する課題である。

このような状況に対しては、各部門が個別に対処するのではなく、社全体で一体的に取り組むことが求められる。各組織を横断し、全社的な課題認識と対応方針を共有することで、断片的な最適化ではなく、全体最適を実現することが可能となる。

得られた成果と知見を全社的に展開し、共通の仕組みとルールのもとで運用することで、社全体の開発力と対応力の底上げが期待される。

ここまで、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ソリューションエンジニアリング本部におけるCCPM導入の取り組みと、組織課題への対応プロセスをご紹介しました。

上流工程の設計情報の精度向上や、EOLテーマに対するプロジェクト管理の仕組みづくりを通じて、属人化した進め方や部門間の連携不足といった構造的な課題に対し、現場主導での改善が進められています。

CCPMは、単なるスケジュール管理手法ではなく、全体最適の視点で業務の流れを整えるためのアプローチとして、確かな効果を発揮しています。とはいえ、いざ自社でCCPMを導入しようとすると、「どこから始めればいいのか」「現場が本当に動くのか」といった戸惑いを感じる場面も少なくないのではないでしょうか。

当社では、製造業を中心に多数の現場への導入実績があり、段階的な支援を通じて定着までをしっかりとサポートしています。「プロジェクト計画見える化サービス」や「立ち上げ支援サービス」など、実務に即した伴走支援をご提供しています。

現在、「CCPM定着のための実践ポイント集」も無料で配布中です。また、CCPM導入に関心をお持ちの方向けに、実践的なノウハウを学べるセミナーも随時開催しています。ぜひ下記リンクよりご確認ください。

▼資料ダウンロードはこちら

https://toc-consulting.jp/download/

▼セミナー情報はこちら

https://toc-consulting.jp/seminar_infomation/

パナソニック株式会社-エレクトリックワークス社-640x675.png)